玄峰老師

その通りです。

山本玄峰老師の書であります。

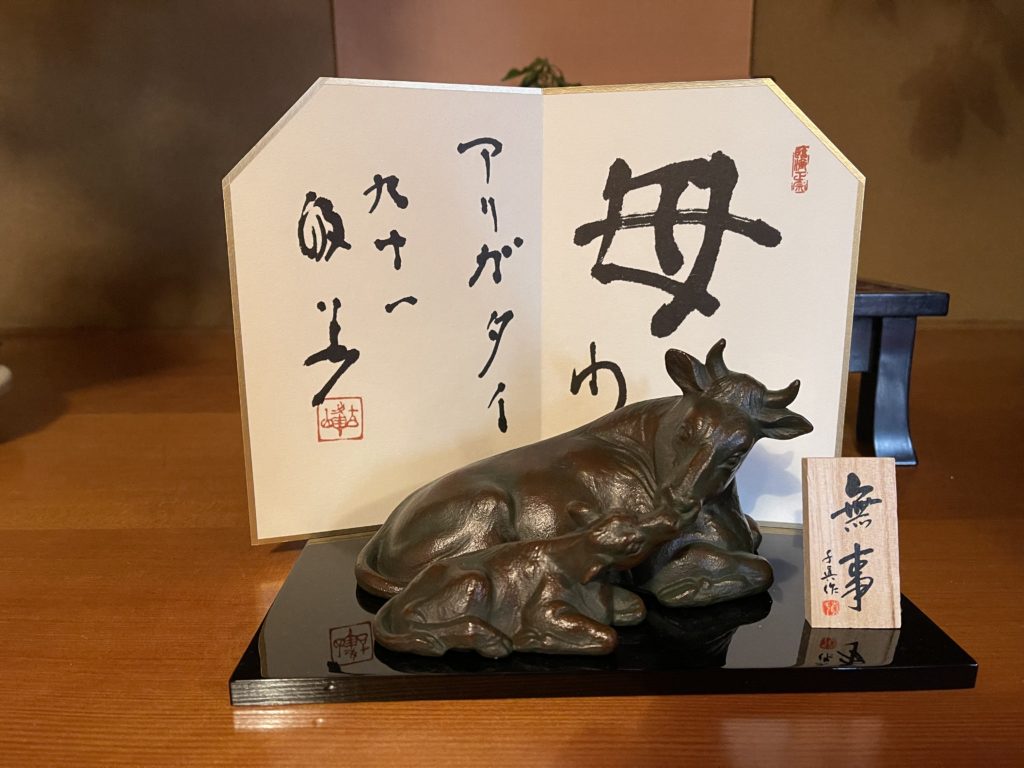

干支の置物は、毎年墨蹟カレンダーを出して下さっている千真工藝さんからいただいたものです。

書は、いろんな老師方の書が飾られるのですが、今年は玄峰老師の書であります。

もちろんのこと、複製品です。

牛の置物に合わせて、後のついたてが作られていて、それに印刷されたものです。

「母わ ありがたい」と書かれています。

玄峰老師は、わがふるさと熊野の産んだ禅僧です。

「最後の禅僧」と称せられた方です。

「最後の禅僧」でしたので、そのあとの私などは、もはや禅僧ではないのです。

紀州は熊野、湯の峰のお生まれです。

当時は芳野屋という温泉宿でお生まれでありました。

ただいま芳野屋はなくなり、あずまや旅館の中になっています。

お生まれになったのは、慶応二年、西暦1866年の一月二十八日です。

昭和三十六(1961)年六月三日にお亡くなりになっていますので、数え年九十六歳でした。

産まれてすぐに捨てられたとか、捨てられていたところを、拾った者が酒を吹きかけたら息を吹き返したとか、いろんな話が伝わっていますが、実際のところは、お生まれになってすぐに、岡本家にもらわれたというのです。

偉人の伝説というのは尾ひれがつくものなのでしょう。

岡本家は、湯の峰から二キロほど離れた渡瀬村にあります。

今もその家は残っています。

そして玄峰老師のお墓は、岡本家の墓地の中にもあるのです。

岡本家は当時名の知れた素封家で、広大な山林を所有していたそうです。

岡本のおやじに仕えるのは、「裸で柚の木に登るより辛い」と言われたほど、厳格な方だったようです。

とげだらけの柚の木に裸で登るなど、たいへんなことですが、それよりも辛いというのです。

玄峰老師は、その岡本家の養子となったのでした。

玄峰老師の養母とみえさんは、厳しい養父とは対照的にお優しい方だったようです。

晩年の玄峰老師は、この写真のついたてのように、「母」という字をよくお書きになり、「母」という言葉を口にするだけで涙ぐむようなお方だったとのことです。

どれほど慈愛に満ちた方であったのでしょうか。

しかしながら、生来ご病弱で、玄峰老師が十二歳の時に、とみえさんは三十五歳でお亡くなりになりました。

当時の熊野の渡良瀬には、医者もなく、まだ少年の玄峰老師は、薬を取りにゆくにも必ず自分が行って、他人には任せなかったのでした。

当時は電気もありませんから、夜は真っ暗闇です。

十歳前後の少年が、母の為に薬を取りに二キロばかりの道を歩かれたのでした。

ところが、玄峰老師が十二歳で、養母は亡くなりました。

玄峰老師は、その後、山で木を伐ったり、伐った木を筏に組んで、熊野川を流すという筏流しをなさっていました。

私の生家は、熊野川の下流である新宮で、筏を組むためのかすがいを作る鍛冶屋でありました。

ご先祖は、玄峰老師の筏のかすがいを作っていたのかもしれません。

ところが、結婚をした十九歳の頃から、目を患って、視力がだんだんと失われてゆくのでした。

京都府立病院にも入院治療されましたが、よくならずに失明に近づいてきました。

当時は今のように福祉も発達していませんので、投身自殺を覚悟して華厳の滝へゆかれたこともあったようです。

そこで、四国遍路を志しました。

弘法大師の徳にすがろうとされたのです。

裸足で回ること、七廻り目の三十三番札所雪蹊寺で行き倒れになって、雪蹊寺の当時の住職山本太玄和尚が助けて、通夜堂に泊めてあげたようです。

そこで、僧侶になりたいという心が湧いてきました。

私が、玄峰老師と懇意であったという方から聞いた話では、亡くなった母の供養と、母に会いたいという思いがあったと仰っていました。

ともあれ、その太玄和尚が「お前さんは坊さんになる人だ。」と言われました。

玄峰老師は、これに対し「私は目は盲目に近く、文字も知らぬが、それでも坊さんにしてもらえましょうか。」 と言われると、

和尚は「親からもらった眼は老少不定で、いつの日にかは見えなくなる、しかし心の眼が一度あけばつぶれることはない、

お前さんは心眼はまだあいておらぬが、あく気になればあく、文字を知らねば経読み坊主にはなれないかも知れぬが、通り一ぺんの経読み坊主なら幾らでもある。

死んだつもりになってやれば、ほんとうの坊さんにはなれるよ」とさとされたのでした。

ここで一大決心をなされて仏道にはいられることになったというのです。

これが二十四歳の時でした。

その後いったん紀州に帰って、家のこと一切を片付けて、翌年二十五歳で、雪蹊寺において出家し、山本の姓を名乗り、山本玄峰となられたのでした。

それから、玄峰老師は、実に五十歳で、龍沢寺に住されるまで、永源寺、聖福寺、宝福寺、虎渓山、そして八幡市の円福寺僧堂で、長い雲水修行をされたのです。

学問もしておられず、しかも目もよく見えない状態で、常人には想像もできないご苦労をされたのでしょう。

白隠禅師の道場である、三島の龍沢寺にお入りになったものの、雨が降ると傘をささないとお経も読めないほど荒廃していたようです。

その龍沢寺を再興され、更に白隠禅師の松蔭寺を兼務住職になってこちらも本堂などを復興され、更には犬山市の瑞泉寺も再興されました。

その後、東京の白山道場の師家にもなって、毎月摂心をなさっていました。

それから、更に飯山の正受庵の兼務住職になって、正受庵も再興されました。

次には、名古屋の日暹寺(今の日泰寺)にも住されました。

ついで、満州に渡って妙心寺別院を開単されのでした。

八十二歳で妙心寺の管長にご就任なさっています。

実に再興されたお寺が、龍沢寺、松蔭寺、瑞泉寺、正受庵などなのです。

たいへんなご功績であります。

玄峰老師の教えをひとつご紹介します。

「衆善奉行諸悪莫作、

少しの善行でも行いたてまつって少しでも人に迷惑をかけんようにし、

紙切れ一つでも感謝の念を払う、

そのようにして善業を積んでいく。

念起こるこれ病い、継がざるこれ藥というが

悪い念をちょっとでも起こす。

憎しみを起こしたり、人の悪いことをちょっとでも思ったりしても

ああ申し訳ないとその場その場で反省する、

人間じゃから、あいつはきらいなやつじゃと思っても

その場であやまっておくんじゃ。

死にしなの今になってあやまっても、

それはあやまらんよりはいいけれども、

死に際に何ぼううまいこというてみたところで、

もう取り返しがつかん、

平生の心得というものが非常に大切じゃ。」

こういう細やかな心がけが、大業を成し遂げる基礎になっているのであります。

玄峰老師のお話は、子どもの頃からよく聴いていました。

私にとっては、郷土の偉人なのです。

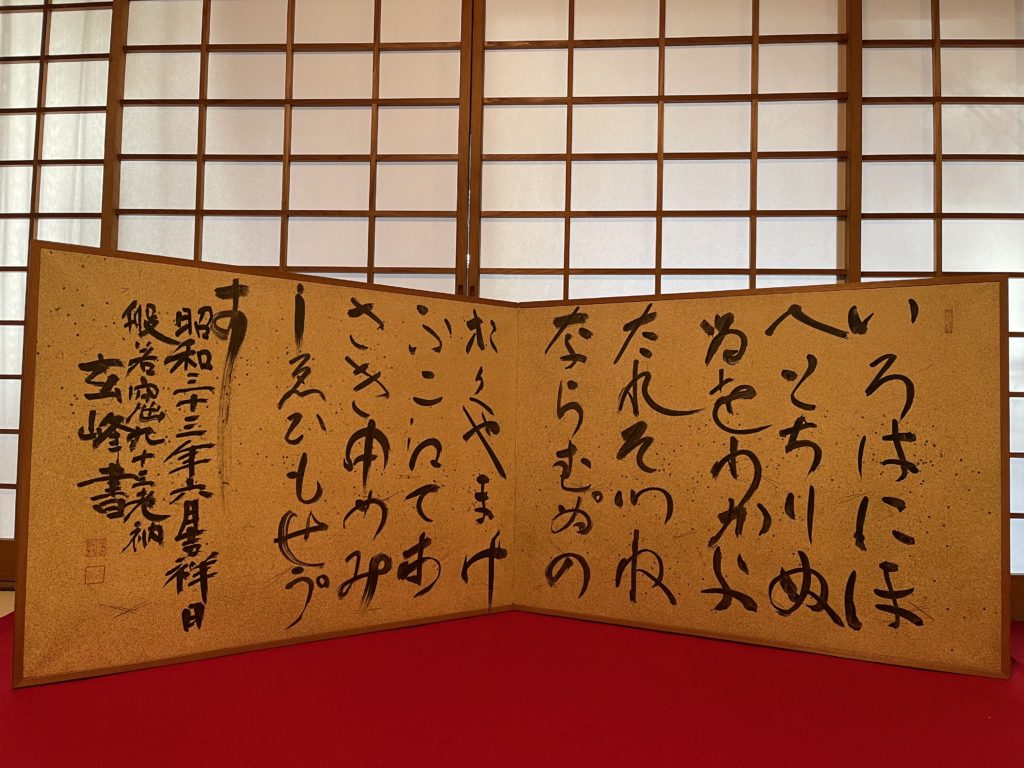

私が管長に就任して間もない頃、新宮の方から、玄峰老師のいろは歌の屏風をいただきました。

これは玄峰老師が九十三歳の時に里帰りされたときに揮毫されたものです。

九十三歳ですが、筆の勢いには些かの衰えも見えません。

躍動するかの勢いです。

二〇一五年の九月に、玄峰老師のふるさと湯の峰で講演をしました。その時の記事も参照してください。

ついでにその時の講演が、熊野新聞に掲載されましたので、それも紹介しておきます。

横田南嶺