進取の気性

正伝庵には、控えの間もあって、そこに足立大進老師の書を掛けました。

控えの間は、相見の部屋が既にいっぱいになっている時など、しばしお待ちいただく部屋であります。

もっとも、控えの間など、役に立つほど、今年の正月は来客がありませんでした。

毎年新春には、各家元から初釜のご招待をいただきますが、どこも皆今年は見合わせるとのことでした。

お茶の方々など、たいへんな思いをしていると察します。

最近は、私のところでも、来客への茶菓の接待をやめています。

マスクをしてお目にかかりますので、茶菓をお出しするとその時にマスクを外して会話することになることから、マスクしたままでお目にかかれるようにしています。

お茶などは、茶菓を接待するのが道でありますから、たいへんな気を使うことでしょう。

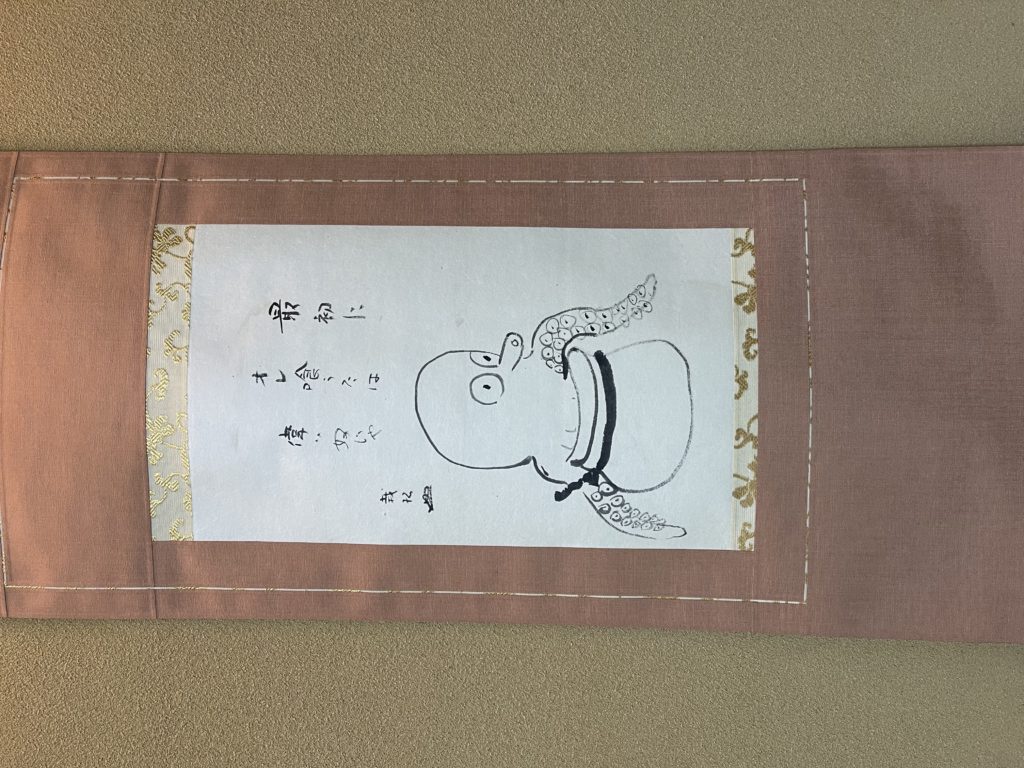

さて、その控えの間の御軸が、

蛸の絵に、

「最初にオレ喰うたは、偉い奴じゃ」

と書かれています。

どうしてこのようなものを書かれたのか、何の為に書かれたのか、今も分かりませんが、面白そうだったので、書かれていたのを頂戴していたのでした。

長らく、しまっていましたが、ご遷化になって思い出して表装したのでした。

たしかに、あのクネクネした奇妙な姿をした蛸を、最初に食べてみようと思った人は偉いでしょう。

そのおかげで、わたくしたちは今何気なく蛸をいただくことができます。

毒かどうかは、誰にも分かりませんので、最初に食べるというのは勇気のいることでしょう。

うちの修行僧が、これを見て、「次に偉いのはオレ喰うた奴じゃ」とふぐの絵をいたずらに描いていました。

ふぐなど然り、どれだけ多くの人が命を落としてことか。

何か人のやらないような事をやってみようという「進取の気性」が大事だということかなと思います。

進取は、

「退嬰(たいえい)に対して、積極的に物事を行うこと」を言います。

『広辞苑』には、「みずから進んで事をなすこと。敢為」という説明があって、用例として、「進取の気性に富む」が示されています。

因みに、「敢為」は、カンイと読んで、敢行ともいい、思い切って行うことだと、『広辞苑』にはございます。

何事もためらわずに、形式などにとらわれずに思い切ってやってみようという意味かと思います。

円覚寺には、代々そのような進取の気性があったように思います。

なんといっても釈宗演老師がそうでしょう。

あの明治の時代に、円覚寺の管長になって翌年シカゴの万国宗教会議に出られました。

それがご縁になって、鈴木大拙先生が渡米されます。

更にラッセル夫人が円覚寺に見えて宗演老師に参禅されました。

宗演老師は、テーブルに椅子で独参を受けられたと言います。

宗演老師の遺品には、西洋の素晴らしい食器などもございます。

また洋装の写真も残されているほどです。

もっとも宗演老師の進取の気性は、禅の修行を二十五歳で仕上げられて、慶應義塾に学んだことも大きな影響があったと思います。

慶応で学んだ後には、セイロンに行かれたのです。

思い切った行動力というのは、今でも想像を絶するものです。

四十七歳で、円覚寺と建長寺両山の管長を辞めて、渡米し、更に欧州を回り、世界を一周して日本に帰って来られているのです。

その進取の気性は、宗演老師がその将来を嘱望されていた朝比奈宗源老師にも受け継がれています。

朝比奈老師は、戦前から夏期講座を始められたり、今の季刊誌『円覚』を発行されたりしています。

このようなことを戦後行っているところは多いのですが、戦前からというのは少ないでしょう。

戦後は、境内に幼稚園を作られたり、一般の方の為に日曜説教を始められたり、それから仏殿を再建されてからは、毎朝の坐禅会も始められました。

これらも皆進取の気性の然らしむるところでしょう。

朝比奈老師は一時期世界連邦運動に熱心だったのもその一端かと思います。

思えば足立老師もまた、朝比奈老師のなさっていたことを忠実に継承されながらも、周りを驚かすようなことがお好きであったように思います。

あまり型にはまったようなことはお嫌いでした。

ヘルメットをかぶって、木の剪定をなさったり、晩年はほとんど法衣をお召しになることもなく、シャツやジャンパー姿でいらっしゃったのも、形式主義に堕することを嫌っていたように感じました。

先日小欄で書いたミラーニューロンのはたらきなのか、知らぬ内に、私にも些か進取の気性は受け継がれているのかもしれません。

YouTubeをやってみたり、オンラインに挑戦してみたり、こんな文章を書いてみたりです。

進取の難しいところは、いくら新しいことを始めたと思っていても、何年も経ってくるとそれがいつしか形骸化して、型にはまってしまい、形式主義に堕してしまいかねないことです。

常に新しく、常に前進という気持ちがなくてはなりません。

真民先生の詩を思います。

つねに前進

すべて

とどまると

くさる

このおそろしさを

知ろう

つねに前進

つねに一歩

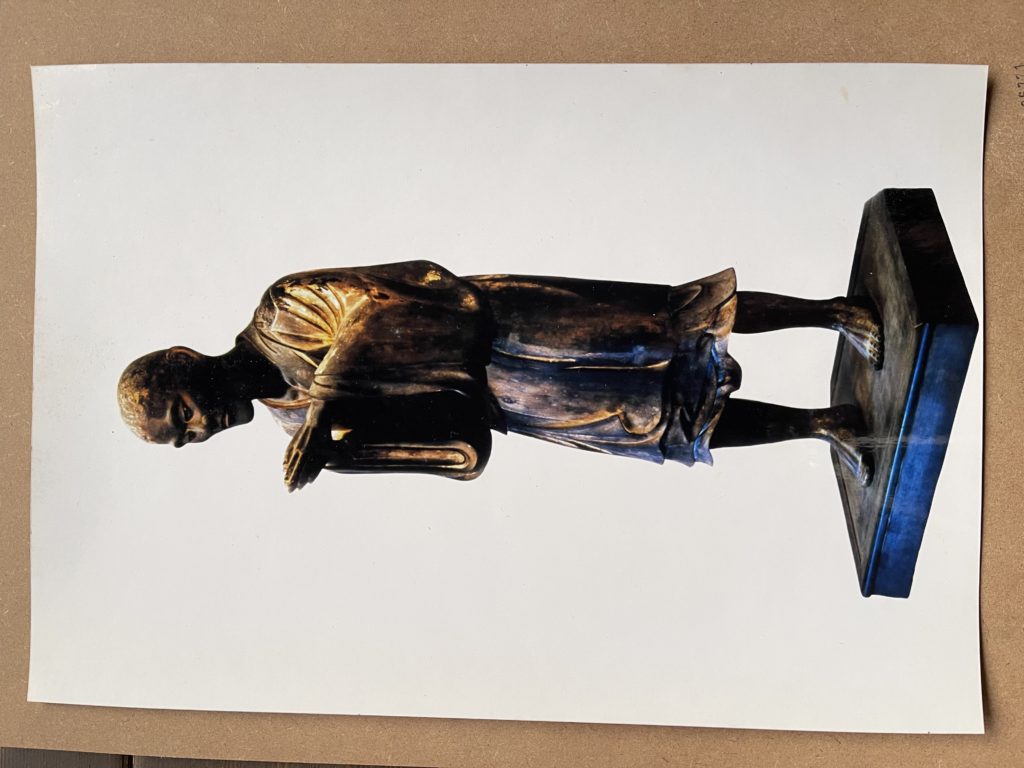

空也は左足を出し

一遍は右足を出している

あの姿を

拝してゆこう

(愛媛宝厳寺の一遍上人像。平成二十五年の火災で焼失。現代は復元されたお像が祀られている。真民先生がご覧になったのは、こちらのお像)

横田南嶺