そういうもんだ

一遍上人の生誕地であり、坂村真民先生のお墓のあるお寺、

愛媛県松山宝厳寺さまは、平成二十五年の夏、全焼してしまいました。

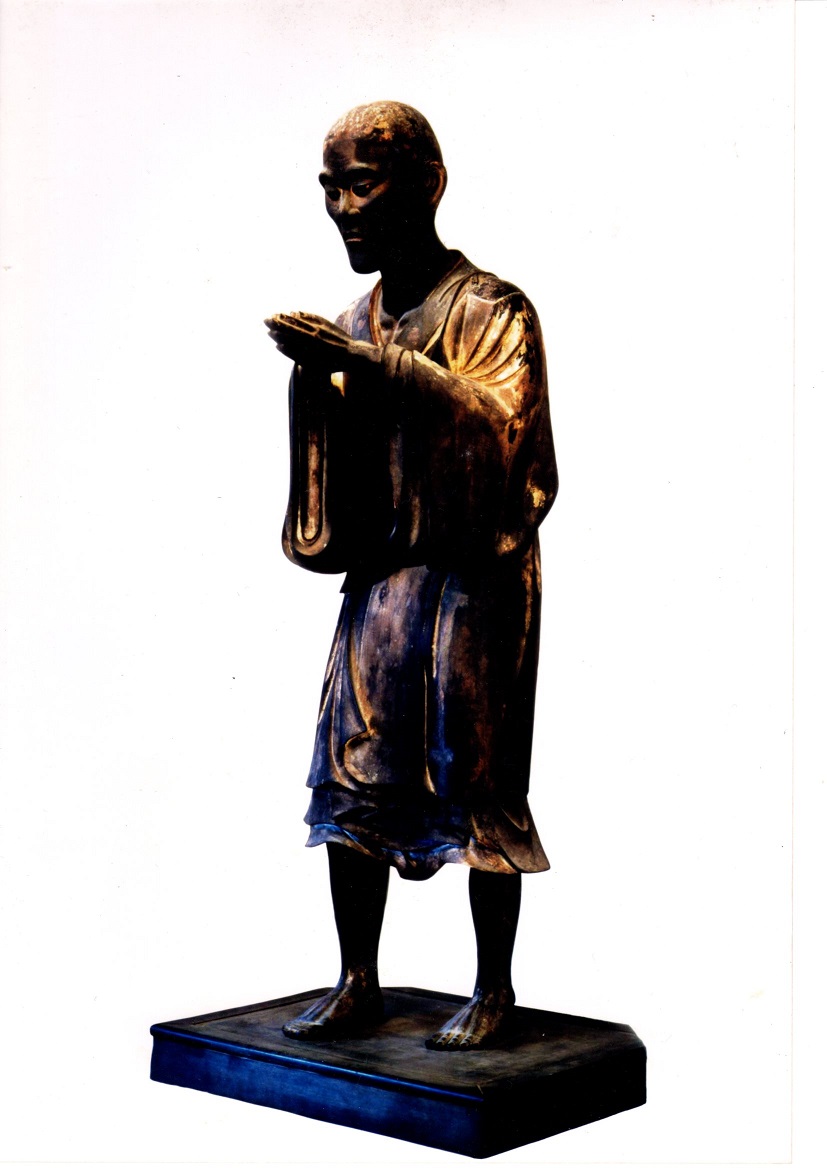

宝厳寺さまには、重要文化財に指定されていた一遍上人像がございました。

そのお像もまた燃えてしまったのでした。

真民先生は満五十歳の年に、この一遍上人像に出逢いました。

一遍上人というお方は、南無阿弥陀仏という念仏札をみんなに配って日本全国を行脚された方です。

ですから、そのお像も、素足のままで質素なお衣を身に纏った、いかにも素朴なお像なのでした。

この一遍上人のお木像のおみ足に触れて真民先生はご自身の道がはっきりしたと言われます。

南無阿弥陀仏の札のかわりに、自分は詩を作ってそれを多くの人々に配ろうと決意されました。

一遍上人の志を受け継ぐことを決意されたのです。

そして毎月「詩国」と題して、詩を作って千数百人の方々に配っていらっしゃいました。

私も高校生の頃から大学を卒業するまでの間、その「詩国」を送っていただく一員に加えていただいていました。

そんな大事なお木像が燃えてしまったのです。

その後、坂村真民先生の三女である西澤真美子さんと対談する機会がございました。

私は西澤さんに、あの一遍上人像が燃えた跡に、

真民先生が立たれたらなんと仰ったでしょうかと質問しました。

西澤さんはしばらく考えながら、その時には即答されませんでした。

私は、ずっと長い間そのことを考えていました。

そんな真民先生の「消えないもの」という詩も思ったりしていました。

「どんな大きな伽藍(がらん)でも

いつかは壊れてくる

それは歴史が示している

だがいつまでも

壊れないものがある

それは愛と慈悲である

この二つは エーテルのように

宇宙からきえることはない」

その後、西澤さんからご丁重な手紙をいただきました。

その手紙には、燃えて全て亡くなった跡に立たれて真民先生は何を言われるか、

西澤さんの思いが綴られていました。

「宝厳寺の本堂が燃えているときの炎はまるで地獄絵のようは恐ろしい勢いでした。

上から見ている父は、自分の身が焼かれるような痛みだったに違いありません。

そして見事としか言いようが無いほど、燃え切って灰になり、

翌朝私がまいりました時には、風だけが吹き抜けていました。

風は焦げた竹林を通ってお墓に届いたことでしょう。

その風の中に、父が一遍上人のお姿を見ていたと思います。

立像ではなく、生きたお姿を。

山河草木、吹く風浪の音の中に生きていらっしゃるお姿です。そして何と言ったでしょう…

ひとつ言葉が浮かびます。

…そういうもんだ」。

長い言葉ではありません。

「そういうもんだ」、一言です。

しかし深い深い一言です。

そういうものなんです。この世に生きるとはそういうものなのです。

つらい目にもあいます。かなしい思いも致します。

なぜこんな目に会わねばならないのか眠れないこともあります。

しかしこの世に生きるとは、

そういうものなんだと受け止めて生きていくしかありません。

この世に生きる、憂いも悲しみもみんな、海のように受け止める、

深い一言がこの「そういうもんだ」だと思います。

「そういうもんだ」、

人の世の苦しみを噛みしめた重い重い一言です。

(令和元年舍利講式法話より)

横田南嶺