十字街頭

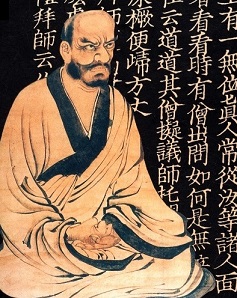

ある時の臨済禅師のお説法に

「一人は孤峰頂上に在って、出身の路無く、一人は十字街頭に在って、亦だ向背無し。」

というのがございます。

岩波文庫の『臨済録』の訳には、

「一人は、絶対究極の境地に達して、もはや先へ進み出る道はなく、

一人は現実のさなかに生きつつ一切の相対を超えている。」となっています。

ただし、「出身」は、解脱する、解脱せしむるの両方の意味があり、

ここでは後者にとって、救済するという意味にとった方がよいかと思います。

一人は、誰も寄りつけないような高い境地にいて、人を救済する方便をもっていないことを言います。

「向背」は正面を向くことと背面を見せること、迎合と背棄。

もう一人は、往来のはげしい町の中にいて、現実の世の中に迎合することもなく、見捨てることもしない。

孤峰頂上にあって、人を導く方便を持たないというのは、

臨済禅師と同時代を生きた徳山禅師を念頭においていると言われます。

峻厳一徹の徳山禅師は、誰がなんと言おうと三十棒を与えたのでした。

しかし、臨済禅師は、そうではなく、人に応じて自在に教えを説かれました。

否定するだけではなく、相手の境地に応じた教えを説いたのです。

ですから臨済禅師は、この二人のありようを示しておいて、自分は後者を取ると言いたいのだと思われます。

臨済禅師の教えの影響を受けてか、今日においても、臨済宗の本山などは、京都や鎌倉など、

町の中にあるところが多いのです。

この現実の、ドロドロとした欲望が渦巻く中にありながら、

それに決して迎合するのではなく、見捨てることもせずに、

それぞれの時と人に応じた教えを施し導いてゆこうという思いがあります。

釈宗演老師も、

「世には遠く俗塵を避けて山に入りひとり自らを高うするものがあるが、

それ等は禅の本旨を得たものとは云はれない。

禅は何処までも血あり涙あって俗世間を救ふという大慈悲心のあるものでなければならぬ。(『筌蹄録』)」

と仰せになっています。

こういう思いを忘れてはなりません。(雪安居入制大摂心提唱より)

横田南嶺