嬉しがらせの名人

『臨済録』に

「但有(すべ)ての来者は、伊(かれ)を虧欠(きかん)せず。総に伊が来処を識る。」とあります。

「虧欠」は、「欠けて足りない」という意味から、「期待にそむく」という意味で使われています。

「来処を識る」は、どこから来たのかを知ること。

そこからどういう意図でやってきたのかを知ることです。

そこで、意訳すると

「わたしのところにやって来た者には、 その意図を見抜き、期待に背かず対応してあげる。」となります。

逆に言えば、相手を満足させるような対応をしてあげるということです。

『明治大正人物月旦』という書物に、今北洪川老師のことが記載されています。これは当時の著名な人の人物評論を集めた本です。

我々禅宗の中から見ると、洪川老師のようなお方は仰ぎ見るばかりなのですが、

世間の人からはどのように見られていたのかが分かります。

そこに洪川老師のことを「嬉しがらせの名人」と書かれているのです。

なんでも、明治から大正にかけて、多くの知識人などが鎌倉に通って坐禅をされていたようです。

なぜそんなに多くの人が坐禅に通うようになったかというと、それはひとえに洪川老師のおかげだというのです。

もしも洪川老師がいなければ、「坐禅なんぞが流行物にはならなかつたらう」とまで記されています。

どうしてかというと、洪川老師は、どんな人が来ても、必ずその人の喜びそうなことを三つや四つ言うのだそうです。

「思ひ切り嬉しがらせるのが滅法上手だった。又来たくなるやうに持ち掛けるので足が近くなる、実に抜け目のない和尚だった。」

と書かれています。

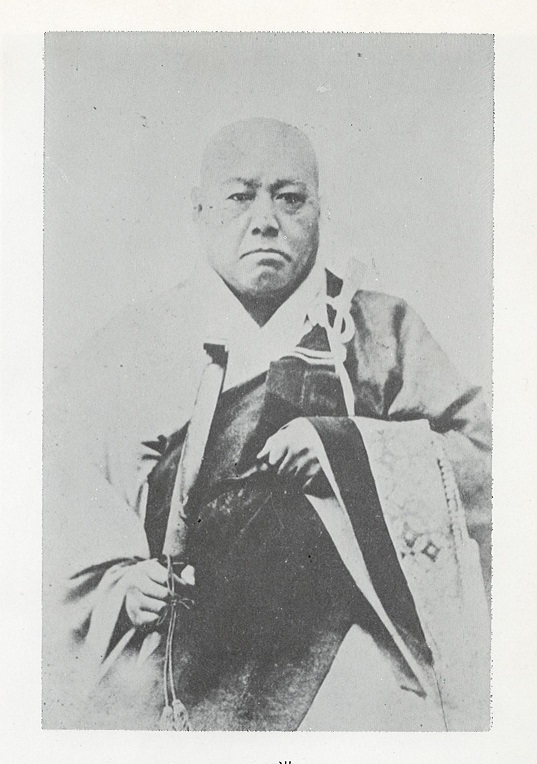

洪川老師というと、肖像画を拝見しても、随分恐ろしそうな面持ちでいらっしゃいます。

またご自身も相国寺の大拙老師のもとでは、連日激しく面罵されて修行された方です。元来厳しい方であるのは当然でしょう。

そんな老師が、誰が来ても、相手を喜ばせるようにして、また鎌倉に足を運ぶようにさせていたというのです。

まさに臨済禅師の仰る通り、相手の期待に背かない対応をされていたのです。

そのような先人のご苦労があって、今日多くの人が坐禅に訪れるのでしょう。

もちろんのこと、今日多くの人が坐禅をするようになったのは、様々な要因がかさなるのでしょうが、

こういう老師のご苦労を忘れて、

ついつい、この頃大勢の人が来るのを当たり前のように思って、ぞんざいな応対をしていないでしょうか。

その人が何を求めてやってきたのか、その意図をくみ取って、

その期待に背かないように応対しているかどうか、反省しなければなりません。

(雪安居入制大摂心提唱より)

横田南嶺