無分別

このところ、私のオンラインでの法話を紹介してくださっていることが続いています。

コロナ禍で、諸々の行事が行われないからだと思います。

今月も、お彼岸のオンライン坐禅会のことを紹介してくれていました。

オンライン坐禅会も、私の場合毎月一回なのですが、回を重ねて来ています。

この頃は、お若い和尚様方もよくなさってくれていますので、もうお役御免かなと思いながら、八月には、今年のお盆はお墓参りも思うに任せないでいる方が多いという話を耳にして、お盆坐禅会を行ってみたのでした。

これが意外に好評だったので、調子に乗ってお彼岸にも行おうと思ったのでした。

ご先祖のご供養をするのに、お墓参りをしたり、お供え物をすることも大切で、素晴らしいことでありますが、一番のご供養は私たちが、日々彼岸即ち悟りの世界に向けて努力することであります。

そのことをお伝えしたいと思って行ったのでした。

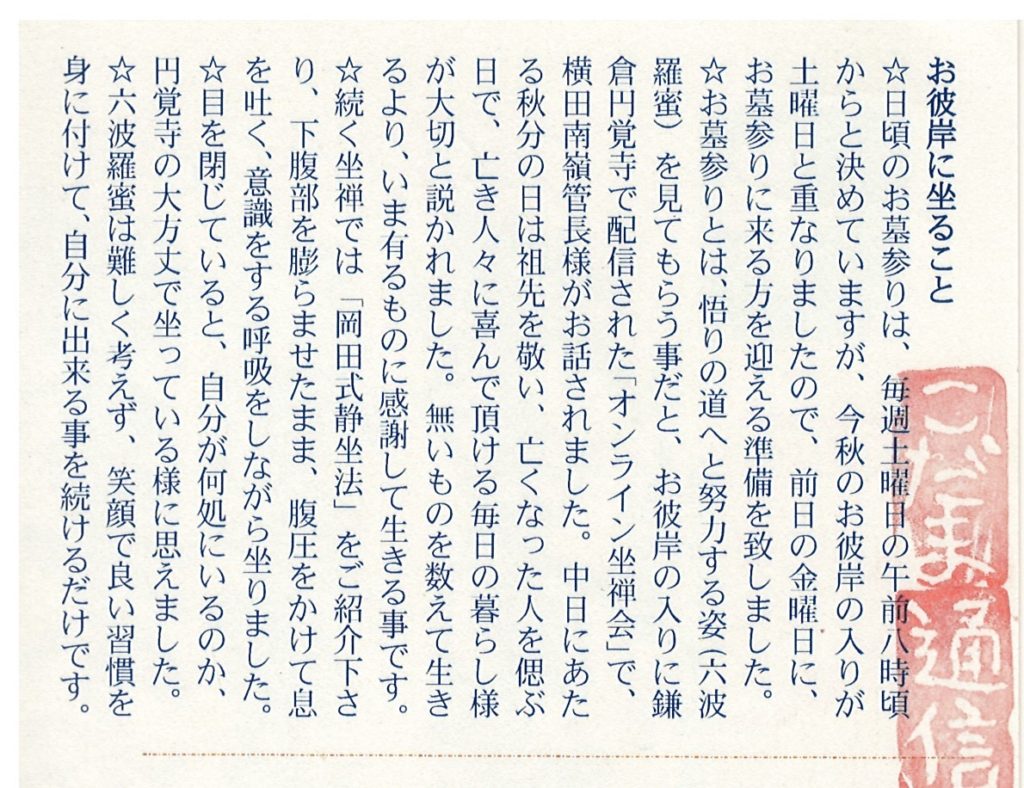

『こだま通信』でも、よく書いて下さっています。

その後に、呼吸について書いて下さっています。

私はそこに注目しました。

先月のオンライン坐禅会では、呼吸について工夫してみました。

はじめに先頃お亡くなりになった曹洞宗の板橋興宗禅師の言葉を紹介しました。

「よい呼吸をしようと思うまえに

よき息づかいに生かされている

よく見ようと思うまえに

ごく自然に見えている

私たちは何とすばらしい

生体であろうか

無いものを数えて生きるよりも

今、有るものに感謝しつつ生きることこそ

人生の極意ではないでしょうか」

という言葉です。

「よい呼吸をしようと思うまえに、よき息づかいに生かされている」

まさしくこのことに気がつくことが大切なのです。

では、そのことに気がつく為に、今の呼吸をただ見つめましょうと説明することもあります。

ところが、今の呼吸をただ見つめるということは、簡単なようで難しいのです。

そこで、敢えて意識をして呼吸をすることを行いました。

よく、「力を抜いてください」と言っても、どうやったらいいかわからないと言われます。

そこで、最初は敢えて力を入れさせます。思いっきり力を入れて、パッと手放してみると、フッと力が抜けるものです。

その応用で、はじめは敢えて意識する呼吸をしました。

そこで、古くから伝わる岡田虎二郎先生の岡田式静坐法の呼吸を実践してみました。

岡田虎二郎先生は、

「丹田の一点の外、力を入れるな。

ひと呼吸、ひと呼吸に自己という大芸術品を完成せよ」

と仰っています。

最近注目されている『スタンフォード式疲れない体』にある「腹圧呼吸」というのが岡田式の呼吸に似ているのです。

それは、「息を吸いながら、横隔膜を下げてゆく。

胸一杯にすって下腹もふくらませる。

一般に説かれる腹式呼吸では、息を吐きながらお腹をへこませるが、

腹圧呼吸ではふくらんだ状態を保ったまま息を吐いてゆく」

というものです。

岡田式においても、「下腹部をふくらましたまま、腹圧をかけて息を吐く」のです。

そのようにして、はじめ意識して呼吸してもらって、そのうえでパッと意識することをやめてもらって、何の意識をしなくても行われている呼吸に気付いてもらおうと試みたのでした。

『こだま通信』の方も、それがうまくいったのか、

「目を閉じていると、自分が何処にいるのか、円覚寺の大方丈に坐っている様に思えました」と書いてくださっています。

この「今自分が何処にいるのか」、これが分からないというのが「無分別」なのです。

「私はどこにいるか分からない、どこにいるのですか」と人に聞いたりしますと、とうとうおかしくなったと思われてしまいますが、実際にはこれが「無分別」です。

「どこ」というのはないのです。

鎌倉だの、四国だのというのは、私たちが自我意識で分別して作り上げたものに過ぎないのです。

その分別が差別を生み出し、比較して競争して争いを起こすことにもなりかねません。

「無分別」では、鎌倉も四国も地続きなのです。

途中に海があると言うかもしれませんが、それも「分別」です。

一続きなのです。

この世界、地球上、いや大宇宙がみな一つながりなのです。

これが「無分別」の世界です。

かつて小欄(六月二十二日)でご紹介した、

大拙先生が言われた

「飛行機を使わず、渡り鳥のようにでもなくここにこうして坐っておって寸歩を移さずして世界中を飛んでおる」

に通じるのであります。

オンライン坐禅会を行ってみて、お一人でもこのような気づきが得られたことは嬉しく有り難いことであります。

横田南嶺