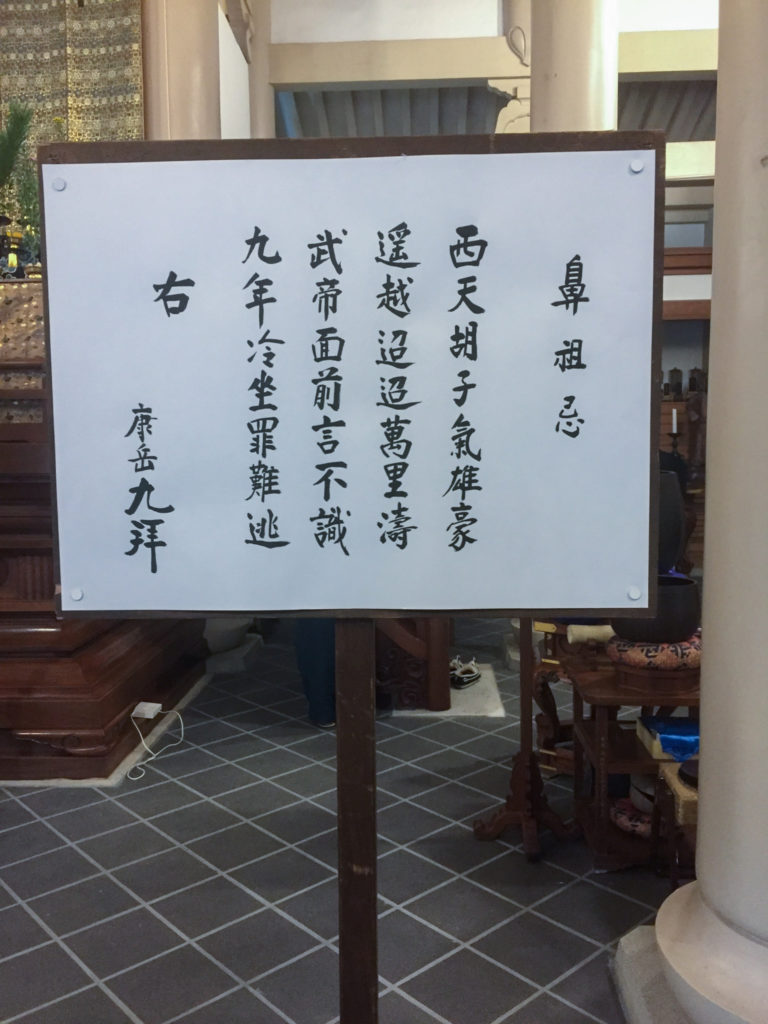

達磨忌

円覚寺では、十月三日の開山忌に続いて、四日に達磨忌の宿忌(前日の法要)、五日の達磨忌と続けて行われます。

例年ですと、仏殿の中に皆さまをご案内して行っていますが、今年は僧侶のみで行い、参拝の方は仏殿の外からのお参りとなります。

達磨さまについては、謎の多いところがございます。

いつお生まれになったのか、いつお亡くなりになったのか、何歳だったのかはっきりしていません。

広辞苑には、

(梵語Bodhidharma 菩提達摩)禅宗の始祖。

南インドのバラモンに生まれ、般若多羅に学ぶ。

中国に渡って梁の武帝との問答を経て、嵩山すうざんの少林寺に入り、9年間面壁坐禅したという。

その伝には伝説的要素が多い。その教えは弟子の慧可(えか)に伝えられた。

諡号(しごう)は円覚大師・達磨大師。達摩だつま。(~530?)

と解説されています。

『景徳傳燈録』という書物には、南天竺香至国の第三王子だと書かれています。

またインドから中国に来られたのが、普通八年(五二七)と書かれています。

『碧巌録』には、普通元年(五二〇)となっています。

およそ六世紀の前半頃に中国に見えたのでしょう。

二入四行(ににゅうしぎょう)という教えが伝わっています。

「二入」とは、教を学んでよく理解するという理入と、行の実践により道に至る行入の二つを言います。

まず、明らかにすべき「理」とは、お互いに、誰しもが平等な素晴らしい仏心を持っていると理解することです。

更に実践行四つあります。

その第一の報怨行(ほうおんぎょう)です。

現在の苦が過去の怨憎(おんぞう)の結果であると看ることです。

なかなか現代では過去の悪業の為と言われてもピンとこないと思いますが。誰かのせいではないと受け入れることです。

物事の原因を明らかにすることは大切ですが、それを誰かのせいだといって過剰に攻撃したりしてはよくありません。

第二は随縁行と申します。

現在の自己のあり方が因縁によることを覚り、因縁に随って動じないこと、平たく申しますと、今自分に起きていることは、なんであれ、これはめぐり合わせだと受けとめることです。

こういうめぐり合わせなのです。

晴れの日も曇りの日も、いろんな目にあってもみなめぐり合わせです。

その時々に応じて柔軟に対応してゆくしかありません。

柔軟な対応をするためには、執着しないことです。

それが第三の無所求行です。過剰に求めようとしない執着しないのです。

特に昔はよかった、以前はこうしたということに執着していると、大事な今を失うことになりかねません。

そして最後に称法行(しょうほうぎょう)といって、六波羅蜜を実践することを指します。

まず、施しをするのです。それから良い習慣を身につけるのです。

むやみに殺さない、人を傷つける言葉を言わない、少々のことは耐え忍ぶのです。

精進努力し、心を静かに調え、ただしくものを見てゆくことです。

正しく世の中を見てみると、お互いが支え合いあって生きていることがよく分かります。

ですから、お互いに思いやる心を大切にしたいのです。

誰もうらまない、これはめぐり合わせ、なんとかなる、お互い大変なのだと思いやる心を実践すること、これが達磨様の教えです。

横田南嶺