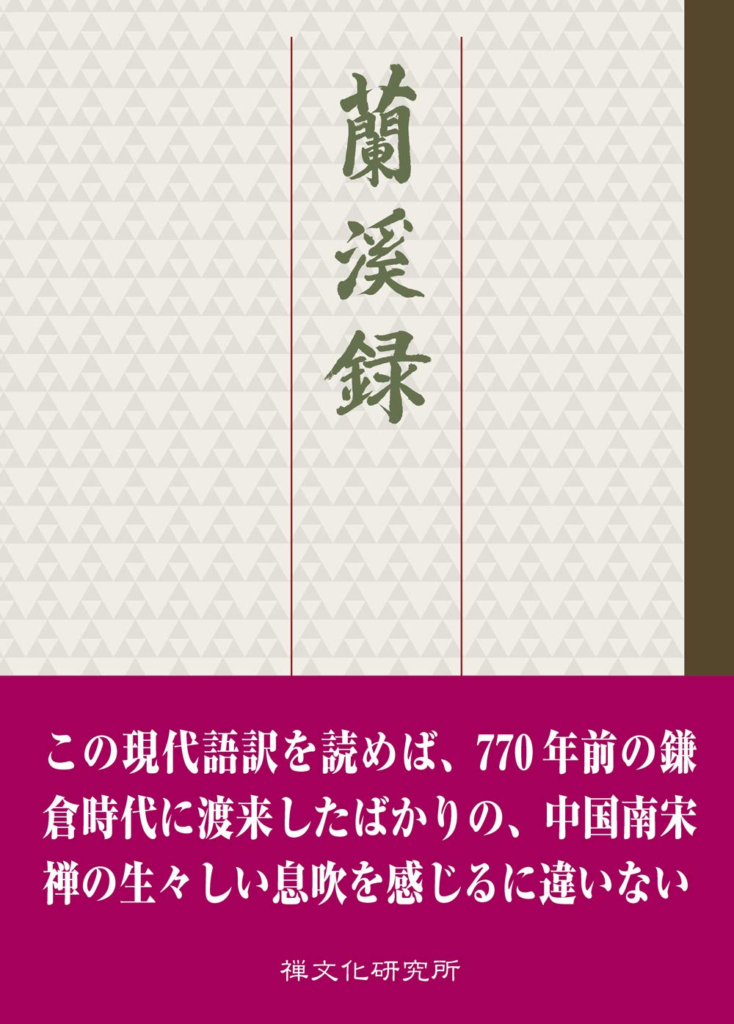

『蘭渓録』拜受

四月二日、彭丹さんがご労作の『蘭渓録』を持ってきてくださいました。

禅文化研究所発行です。

蘭渓とは大覚禅師、蘭渓道隆禅師のことであります。

建長寺のご開山であります。

臨済宗を日本に伝えたというと、教科書などでは栄西禅師が取り上げられています。

もちろんのこと、栄西禅師は、鎌倉時代に日本に臨済宗を伝えてくださった最初の方であります。

しかし、実際に南宋の禅の修行道場のありようを直接に伝えてくださったのは、建長寺の大覚禅師であります。

この大覚禅師の語録を、彭丹さんが現代語訳をしてくださったのが本書であります。

禅語録の現代語訳というのは、実に難しい作業であります。

私も昨年『武渓集訳注』を上梓して痛感しました。

読み下しと語注だけなら随分楽なのですが、現代語訳を付けるのは、漢文の意味合いをどう表現するか実に大変困難なのです。

彭丹さんは、中国の方ですが、日本語もお上手で、中国の言葉をよく今の日本語に訳してくださっています。

それに驚いたのは、巻末にある「道の辺の花―蘭渓和尚と日本文化」という玉稿がすばらしいのです。

私はあらかじめこの玉稿を拝読していたのですが、すばらしい文章です。感動しました。

まずはじめにこの巻末の文章から読まれるといいかもしれません。

語録は、元来素読し、読み下し文を読んで味わうのが本来ですが、難解な語録ですので、それではすぐに挫折してしまいがちです。

それならば、このような親切な現代語訳から読み始めるのも、語録に親しむ一つの道かと思います。

それにしても、私が昨年上梓した『武渓集訳注』が、六〇八ページで六六〇〇円なのに対して、

この『蘭渓録』は、五二〇ページの大部の本ながら、『武渓集訳注』の半額の三三〇〇円です。

建長寺様の意気込みがうかがえます。

禅に関心のある方には、お勧めの一冊です。

横田南嶺