苦行6年

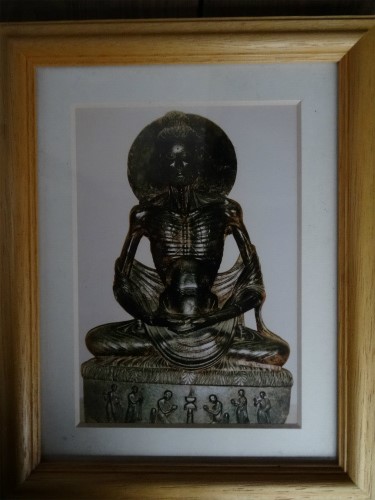

-僧堂の侍者寮前に掲げられている釈迦苦行像の写真-

臘八大攝心 中日

横田南嶺老師が僧堂攝心で提唱されたことをまとめてみました。

白隠禅師は、お釈迦様の苦行6年、達磨様の面壁9年を生涯、胸に刻んで修行をされました。

我々はそれとともに、今日学んだ円覚寺開山・無学祖元禅師の無字6年の修行を胸に刻まなくて

いけません。

我々は、お釈迦様の苦行を慕って、難行苦行の一端を体験しようとして臘八大攝心をいたします。

お釈迦様の修行の様子は、釈迦苦行像の写真からわかるように最後は断食をなさった。歯と歯とを

噛み合わせて坐り抜くということをなさった。

この苦行像の写真をよくみるとあの衰え細った体の中でただ、瞳だけ落ちくぼんだ深い井戸に

宿る星のように光り輝いています。もはや、腹の皮をさすれば背骨をつかむことができ、背骨を

さすれば腹の皮がつかめるがごとくです。立とうとすればよろめいて倒れ、体中の毛ははらはらと

抜け落ちたと言われます。

もう自分ほど苦行をしたものはいないというくらい自分を追い込み、火に焼かれ寒さにこごえ、

只、一人理想を求めて坐り抜いたのがお釈迦様です。

こうして、私たちの臘八大攝心も、夜も寝ないで修行をするから油断をすると眠ってしまいます。

普段はいくらでも食べてかまわないのですが、おなかにものを入れたら入れた分だけ眠くなるものです。

食べるなとはいいませんが少しは食べるものを節制しなければ眠気に負けてしまいます。

どうにかこの程度ならやっていけるのではないかのギリギリのところを目指して

自分の限界に挑戦し、どこまでも自分を追い込んでいくことができるのが臘八大攝心の醍醐味です。

お釈迦様の姿をよく目で見て胸に刻みこむ、無学祖元禅師の無字6年の修行を肝に命じて

この苦行の一端を自分も体験するのです。お釈迦様の御心を指して道心といい、御形を指して

出家という。お釈迦様の御心をいただいてお釈迦様の御姿をならっれ私たちも修行をに励まなければ

いけません。