祭ること在(いま)すが如し。

開山忌でも達磨忌でも、行うことはほとんど同じであります。

要は、お供えをすることです。

はじめにお香を焚いて三拝し、次にご飯と湯を供えて三拝し、

そしてお茶を供えて三拝してお経をあげるのです。

三拝をそれぞれ三度行いますので、九拝となります。

お香は仏様への最上のお供えものです。あとは、お昼ご飯をお供えする儀式なのです。

それを、ひとつひとつ丁寧に、導師がお香を焚いて拝を繰り返して行うのです。

もっとも大事なことは、『論語』にもあるように

「祭ること在すが如し」という気持ちであります。

論語には「神を祭るには神在すが如くす」とありますように、

達磨様にお供えするのであれば、

達磨様があたかもそこにいらっしゃるかのような敬虔な気持ちで丁寧に行います。

お供えでも、三拝でも、いかに心を込めて行うかが大事なところです。

私などは、どうもぞんざいに行ってしまいがちで反省しています。

よそのお寺の老師のお供えする姿、拝をなさるお姿に、

実に敬虔なお気持ちを感じられることがあります。

そのたびに、あれくらい丁寧に行うのだなと学ばせていただきます。

本日も一時間少々かけて達磨忌をおつとめしました。

気候がよかったのと、土曜日に当たったので、実に多くの方々がお参りくださりました。

達磨忌にお唱えした偈を記しておきます。

達磨大師は、禅の始祖でもあります。

鼻は、人が胚胎するとき、鼻がまず形作られるということから

鼻を始めの意とするのだそうです。(『禅学大辞典』より)

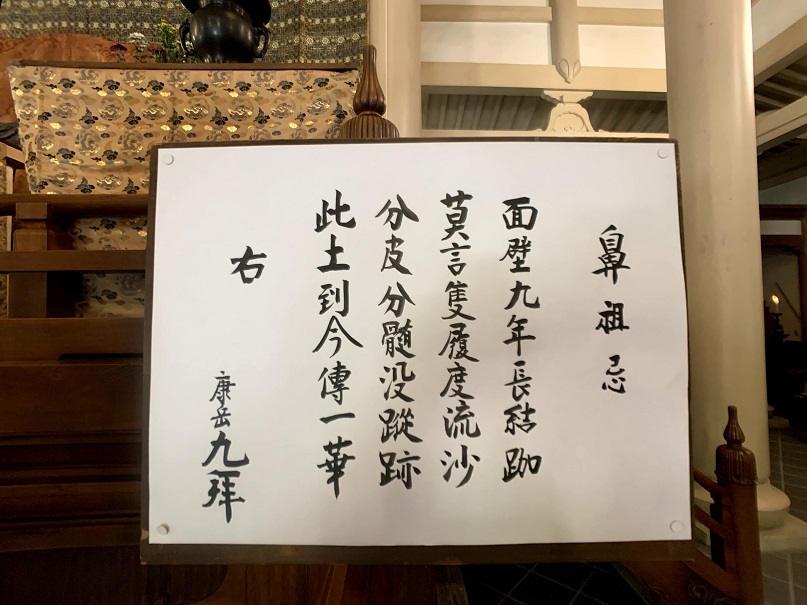

鼻祖忌

面壁九年長結跏

莫言隻履度流沙

分皮分髄沒蹤跡

此土到今傳一華

《訓読》

面壁九年(くねん)、長く結跏(けっか)す

言うこと莫れ、隻履(せきり)、流沙を度(わた)ると

皮を分ち髄を分って、沒蹤跡(もっしょうせき)

此の土(ど)、今に到って一華を伝う

《意訳》

達磨大師は、九年もの間、壁に向かって結跏趺坐しておられた。

その後、片方の靴を持って沙漠を渡って帰ってしまったなどと言ってはならぬ。

皮を分かち髄を分かち、すべてを伝え終えて何もあとかたも残さなかったが、

この日本の国には今に到るまで、達磨大師の示された一華、すなわち禅の教えが伝わっている。

横田南嶺