達磨忌

十月五日は達磨大師のご命日。

午前十時から仏殿にて法要を行います。

もともとは、朝誰もいない時間に

我々僧侶だけでお勤めしていました。

人知れずしてひっそり行うのも

美徳ではありますが、

私が管長に就任してから

山内の和尚様方と協議して

午前十時に行い、一般の方々にも

お参りいただけるようにしました。

いつであったか、よその本山の方から

うらやましいと言われたことがありました。

その本山では今も誰もいない朝に行っているようです。

達磨大師について、

東京の兼務寺院である龍雲院で毎月出している

寺だよりに、少し紹介させてもらっていますので

以下そのまま引用します。

だるまさん

だるまさんと言えば、

日本では置物になったり、絵に画かれたり親しまれています。

しかしながら、もとは達磨大師という禅宗の初祖であります。

南印度の王子として生まれ、

仏門に入り印度から中国に仏法を伝えたのでした。

その達磨大師が伝えられた教えを「禅」と呼んでいます。

達磨大師は、それまで伝わっていた教えとは異なり、

文字や経典に依らず、

直接心から心に教えを伝えるのだと説かれました。

何を伝えられたかといえば、あなたの心こそが、

仏さまなのだと伝えてくださったのです。

以上です。

龍雲院の寺だよりは、毎月葉書に約二百五十字の法話を書いて

檀家さんたちに送っています。

それを集めたのが、『こころころころ』という本であります。

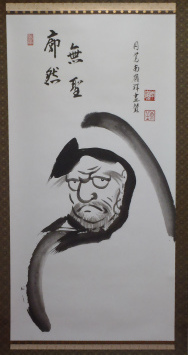

写真は、私が画いた達磨大師像。

実際にあったことがないので

どんなお顔だか分からずに画いています。

たぶん誰も会っていないので

似ていないと苦情がくることはありません。

横田南嶺