怒りが慈悲に

夏の臨済録結集の第二日目も

無事に終えることができました。

長年、こんな勉強会ができたらいいなと

思っていたものが実現できましたので

有り難く感謝しています。

二日間、たっぷりと老師方や諸先生方の教えに触れて

尊い仏法の中に、全身浸りきった思いでした。

こんな満たされた思いで、人に接してゆくことこそ

布教の一番大事なところではないかと思います。

二日目は、私の布薩の実習と講義、

それから相国寺僧堂の老師による講演。

おもに今の僧堂の問題についてご教示いただきました。

三講目は平林寺の老師による講演。

ただいま平林寺で取り組んでおられる

僧堂教育についてお話くださりました。

一番印象に残っているのが

平林寺の老師が、今年入門した三名の新到(しんとう)を

袈裟文庫(けさぶんこ、修行の旅にでる時の仕度)

を付けさせて下山させたという話しでした。

何でも、今年新到が入ってきて

その中の一人が腰が悪く、老師の特別のはからいで

整体治療に通わせていたそうです。

そうして治療に出かけた折に、煙草を買って来て

僧堂の中で三名の新到が煙草を吸っていたというのです。

そこで、老師は、この三名の新到を袈裟文庫を付けて

下山させたというのでした。

その結果は、三名の新到のお師匠さんも老師にお詫びして

新到さんたちも心を入れ替えて、再び修行に臨むことができるように

なったという話しでありました。

話しが終わったあと、控え室で、老師と話しをしていて、

私が、「よくそれだけの決断をされましたね」と申し上げると

老師は、「私も迷いました。煙草くらいでそこまでせずとも

許しておこうかとも思ったのです」と仰いました。

そこで私は、「では、下山を命じる決断を下したもとは

何ですか」と聞くと、

老師は、即座に「怒りですね、

特別に通院までさせてあげているのに、

こんなことをしてという、怒りですよ」と仰せになりました。

たしかに僧堂は入門すると

数ヶ月は外出禁止となります。

僧堂の中での飲酒や喫煙は御法度です。

しかしながら、そうして、一度寺に帰したことによって

今までそれほどまで強くなかったであろう願心が

一層強くなって、再び僧堂にもどって修行し直そうと

いう気になったということは幸でした。

貪りや怒りがなくなって、慈悲が現れると

思われがちですが、

時には怒りが慈悲になるのです。

いや怒りこそ慈悲といってもいいでしょう。

老師が、新到さんたちに

そこまで怒りを覚えたのは

新到さんたちのことを親身に思っていたことの

証左でしょう。

不動明王や馬頭観音など

仏像には忿怒の形相をしたものもあります。

どうしてあんな恐ろしい顔をした仏様があるのですかと

問われることがありますが、

怒りも慈悲なのであります。

なにも腹を立てずに、まあいいかですませて

おくのが慈悲ではないのだと

思い知らされました。

怒りも慈悲なのです。

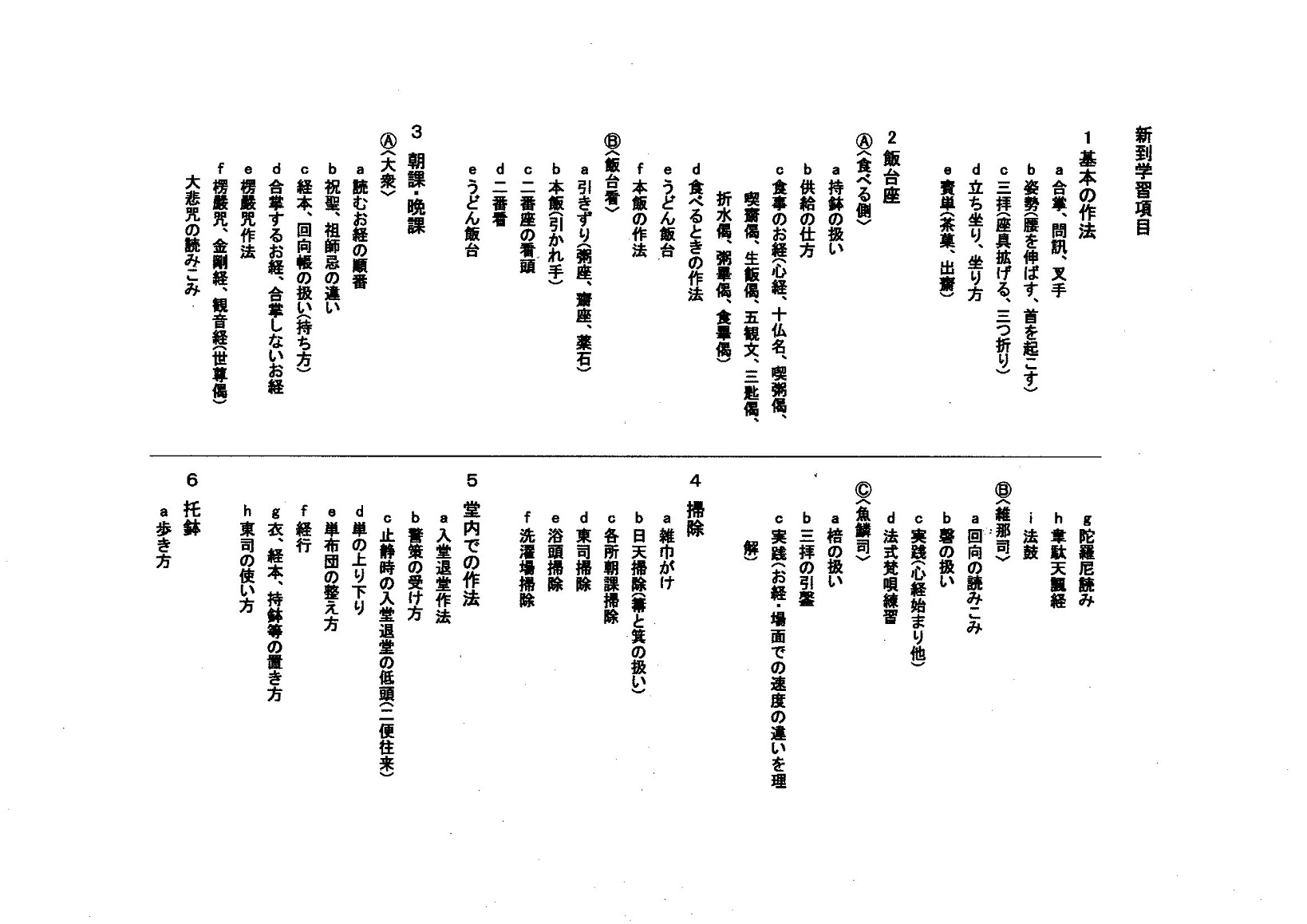

写真は、老師が新到教育のために作られている

資料です。こういうところにも

老師の僧堂教育に対する熱意が伝わります。

横田南嶺