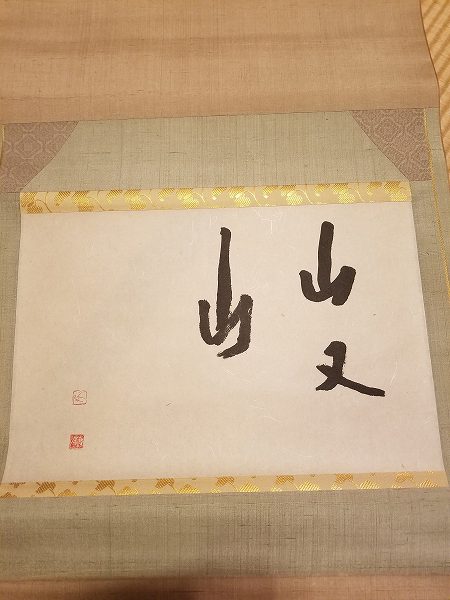

「山 また 山」

森信三先生の直筆。

昔、斉の孟嘗君(もうしょうくん)が秦の王に幽閉され、どうにか脱出して函谷関の関所までたどり着きました。

関所の決まりでは、朝に鶏が鳴いて初めて旅人を通すようになっていました。

孟嘗君は秦王が追ってくることを恐れていました。

そこで、仲間に鶏の鳴きまねが上手な者がいたので、彼に鶏の鳴きまねをさせると、関所の鶏たちが一斉に鳴き出しました。

それで関所が開いて、孟嘗君は無事通りぬけることができました。

函谷関の関所は、鶏の鳴きまねで通れたかもしれませんが、

禅の関門関所はそんなマネでは通りません。

禅の関所は、とりもなおさず公案であります。

公案は、ごまかしでは通りません。

どうにか一つ通ったと思っても、その先にまた関所があります。

山を越えたと思っても、また更に山があるようなものです。

山また山をひたすら越えてゆく修行であります。

すこしばかり公案が透って、これでいいと思うような心を慢心と言います。増上慢とも申します。

少々のことで満足することなく、まだまだと、山また山を越えてゆく覚悟で、

自らの怠惰な心や慢心に自ら警策を打って進んで欲しいものです。

(平成31年1月 横田南嶺老師 制末大攝心提唱より)