名医と対談

一羽の鳥を救いえば

一匹の羊を救いえば

一人の人を救いえば

というのがあります。

このねがいは、私自身の願いでもあります。

このはかない一生涯の間で、一人の人でもいい、私にめぐり合ったおかげで救われたという人がいたら、それで十分だと思っています。

しかし実際には、『臨済録』に「自救不了」という言葉がありますように、自分自身すら救うことはできがたいのです。

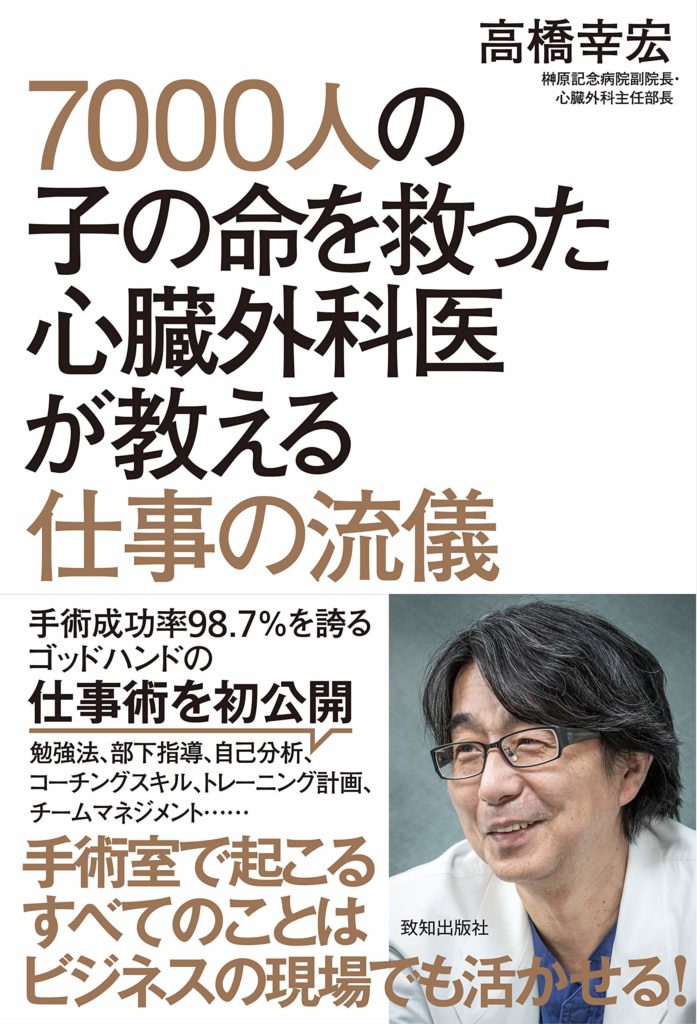

そんな思いで暮らしているのですが、このたび致知出版社のご縁で、なんと「7000人の子の命を救った心臓外科医」という先生と対談をさせていただきました。

ご依頼があった時にも、そんな名医の方と、私如き凡僧愚僧がとても対談の相手など務まるわけはありませんと、再三お断りしたのですが、なんと対談させていただくという幸せに恵まれました。

対談と言いましても、私は常に聞き役に徹しようと思っていますので、新たに出版されたご著書を拝読して、自分がよく分からなかったことや、多くの人が疑問に思われるであろうということ質問させてもらって、貴重なお話をうかがうことができました。

ご著書のタイトルが

オビには「手術成功率98,7%を誇るゴッドハンドの仕事術を初公開、勉強法、部下指導、自己分析、コーチング、トレーニング計画、チームマネジメント……手術室で起こるすべてのことはビジネスの現場でも活かせる」

と書かれています。

先生のお名前は高橋幸宏先生、榊原病院の副院長でいらっしゃいます。

7000人の子を救ったということは、その親も救われたのですから、少なくとも14000人の親御さんも救われたのですから、21000人を救っていることになります。

一人どころか、自分自身も救えぬ愚僧とは、比較にもなりません。

まさに、現代の「菩薩さま」でいらっしゃいます。

さて、本のタイトルやオビの言葉からは、どんな先生なのかお目にかかる前から不安でしたが、実際にお目にかかると、実に物静かで穏やかなやさしい目をされていた先生でしたので、ホッとしました。

まず対談にあたって、ご著書を何度も読み返しました。

読んでみると、心臓外科という現代の医療の最先端でいらっしゃるのですが、その究極はなにか職人の世界に似ているなと感じたのでした。

小さなお子さんの、そのまた小さな心臓を何人もの手で手術するわけですから、必要なことを先生は「お互いの手を邪魔しない皮膚感覚」だと仰います。

この皮膚感覚を得ると、外科医は完璧な平和主義者になるというのです。

人と争うことが嫌になり、そもそも「争うことが自分の精神状態だけでなく患者のデメリットになることを知るから」だというのです。

こういう「感覚」は生きる上でも極めて重要です。

これ以上踏み込むと、迷惑になる、これ以上の言葉をかけるといけないという「感覚」を養うことが大事です。

その皮膚感覚を身につけるには、なるべく多く現場にいることだと仰っていました。

文字や言語化されたもので分かるわけではないというのです。

「度胸、太っ腹、臨機応変、融通、余裕、運などといったものは、マニュアルにはなりません。

また逆に、これらはマニュアルからは絶対に生まれません。

しかし、現場においてはとても大切なものです。

マニュアルには書かれていませんが、これらは手術を滞りなく進めるために欠かせないものだといってもいいと思います」

とも仰せになっていて、現場でつかんでいくことが大事なのです。

それには、やはり体験して学ぶしかないのであります。

その点は修行の世界にも大いに通じるのです。

しかし、私たちの修行と違って、外科の修行は命が掛かっていますので真剣です。困難な訓練を乗り越えなければなりません。

困難を乗り越えて外科医になるのに、一番大事なのは、「使命感」だと先生は仰いました。

命を救うのだという使命感だということです。

使命感というのは、私たちでは、願心や菩提心と申します。

「外科医として最後に問われるのは、自分の使命に対してどれだけ本気なのか、使命を果たすために身を削る覚悟があるかどうかということだと思うのです」と本にも書かれいてます。

また使命を全うしていくためには、まずは「専門馬鹿」になることだと語ってくださいました。

これには私も我が意を得たりの思いで、お互いに専門馬鹿振りを披瀝しあいました。

専門馬鹿ということでは人後に落ちない自信をもっていた私も、さすがに高橋先生の専門馬鹿振りに及ばないと兜を脱いだのでした。

対談の終わりに、先生から、「こうして話をしているとお互いに通じるものを感じます、似たもの同士のように思います」と仰ってくださいました。

このお言葉には恐れ入りました。

繰り返しますが、こちらは自らも救いかねている愚僧であります。恐れ多いことでした。

ただ共通したのは、先生も「愉しく仕事をする」ということを強調されていて、

「愉しく、ニコニコしながら子供たちを救うことができれば、こんなに幸福なことはない」とまで仰せになっていることです。

私もまた、愉しくありたいとだけは願っています。

使命感を持って困難に打ち勝っていくとしても、眉間に皺を寄せてばかりでは持ちません。

どうなることか不安で臨んだ対談でしたが、「愉しく」語り合うことができたのでした。

一すじに生きる人の清々しさを全身で感じることができました。

横田南嶺