祈りの姿

五日に、東京日本橋にある三井記念美術館を訪ね、六日に神奈川県立歴史博物館を訪ねました。

昨年までは、年がら年中予定がいっぱいに詰まっていて、美術館に行こうというような余裕は全く無かったのですが、今年は珍しく余裕ができて、二日間にわたって、美術館を訪れることができました。

三井記念美術館は、昨年円覚寺展を開催してもらった深いご縁がございます。

今から思うと、随分と遠い過去の様に感じますが、まだ昨年のことなのでした。

つくづく昨年に開催してよかったと思います。

今年であればたいへんなことになっていました。

三井での円覚寺展は、好評で多くの方々にご縁を結んでいただきました。

特別講演で、若松英輔先生とも対談をさせてもらったのでした。

三井での特別展は、とりわけ清水真澄館長ご自身がとても力を入れて下さったので、あらたに分かったことも多くございました。

特に清水館長は、円覚寺の本尊である毘盧遮那仏に注目していろんなことを調べて下さいました。

そこから明らかになったことは、よく言われている様に、円覚寺は元寇の戦いが終わって、敵味方の供養をする為に建立されたということに対して、そうではなく、華厳の教えを実現させる為にあらかじめ建立の計画があったということです。

本尊が毘盧遮那仏なのは、円覚寺の開山仏光国師の語録を拝見しても明らかであります。

毘盧遮那仏を本尊とする例はその当時極めて稀でした。

華厳思想を色濃く表していたのです。

それが時代を経るにつれて、宝冠釈迦如来と呼ばれるようになって今日に到ります。

今一度毘盧遮那仏が本尊であり、華厳の教えに基づいた寺であることを、もっと認識して説くようにしなければと思ったのでした。

そんなご縁がありますので、今回の特別展『敦煌写経と永樂陶磁』展のご案内をいただいていたのでした。

気になっていながらなかなかうかがえずに、ようやく会期の終わりになって拝見することができました。

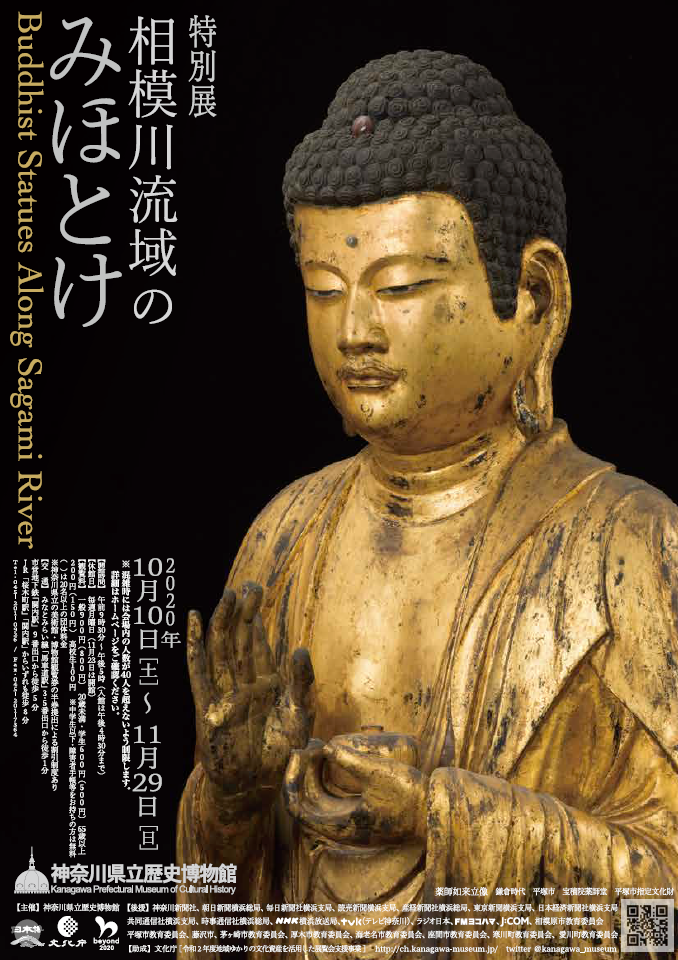

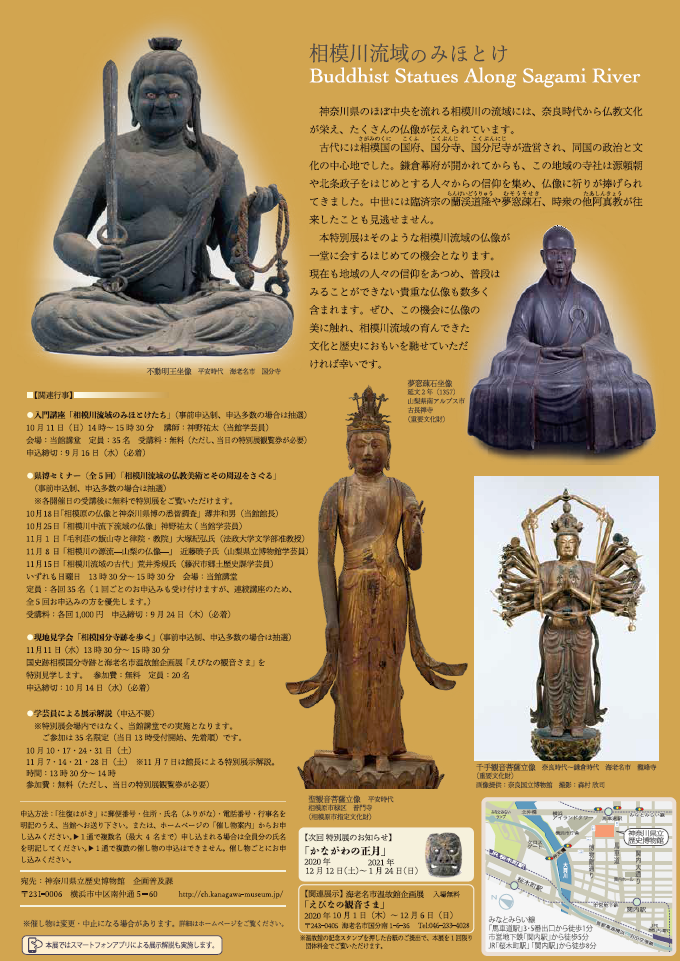

もう一つは神奈川県立歴史博物館の特別展『相模川流域のみほとけ』展であります。

こちらは、吉田浩副館長が教学部長のお寺のお檀家であるというご縁でご招待をいただいたのでした。

敦煌写経は、息を呑むという表現が相応しいと思います。

西暦七、八世紀頃の写経がたくさん敦煌から発見されて、その一部が三井文庫にあるのです。

滅多に拝見できるものではありません。

大般若経や金剛経、涅槃経などの大乗経典が多く出展されていました。

その端麗な文字には感動します。

まさに祈りの芸術というべきでしょうか。

千数百年伝わっている奇跡、偶然敦煌で発見されて、日本に到る迄の道のり、いろんなことを思います。

それを今間近で拝めるというのは奇跡というほかありません。

神奈川県立歴史博物館の特別展『相模川流域のみほとけ』もまた素晴らしいものでした。

今までは、鎌倉や横浜の仏像に注目されることが多かったのですが、今回は平塚や海老名など相模川の流域に伝わる仏像に注目されたのでした。

驚いたのは、平安時代の仏像が残っているということでした。

それもかなり大きな仏像です。

海老名市龍峰寺に伝わる千手観音像には圧倒されました。

相模原市普門寺の聖観音菩薩も平安時代のもので、感動のお姿です。

今回の特別展のポスターにもなっている、平塚市宝積寺の薬師如来像もすばらしいお姿です。こちらは鎌倉時代の仏様です。

それぞれの仏像に祈りの心を感じます。

地元の方たちが、それこそ身内の病が治るようになど、小さな事から、大きな災害のたびに祈りを捧げてこられたのでしょう。

そんな祈りが何百年にもわたって捧げられた仏像のみ姿は、実に神々しいものであります。

秘仏も多くお出ましになっていました。

普段拝むことができないような仏像が一堂に会していて、一度に拝むことができる至福のひとときでした。

三井の敦煌写経はもう会期が八日で終わりますが、県立歴史博物館の特別展はまだ今月二十九日まで開催されていますので、お近くの方には是非ともお勧めです。

私も久しぶりに文化の秋に、祈りの姿に触れることができました。

横田南嶺