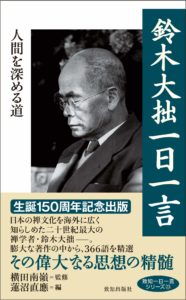

『鈴木大拙一日一言』

この本を出すご縁になったのは、昨年の九月に致知出版社の藤尾秀昭社長と会食した時に、今年が大拙生誕百五十年の年になるということから、大拙の誕生月である十月に『鈴木大拙一日一言』を発行しようという話になった事でした。

その詳しいいきさつについては、本書のまえがきに私が記しています。

この本の発行を記念して、十月十四日の夜に、致知出版社のFacebookライブというのに出演させていただきました。

ライブ配信でしたが、今も視聴することができます。三十分の短いものです。

●Facebookで視聴する

●Youtubeで視聴する

この本が、思った以上に好評で、反響が大きいようです。

出版社の方からの話では、一時、八重洲ブックセンター本店の一般教養書ランキングで、『鈴木大拙一日一言』が第1位となったそうなのです。

昭和二十二年、終戦間もない頃に、西田幾多郎先生の『善の研究』も含まれている『西田幾多郎全集』第一巻が発売された時は、岩波書店の前に徹夜組の行列ができるほどだったと言います。

西田先生の代表作『善の研究』は哲学書ながら120万部を突破する異例のベストセラーとなったのでした。

戦後の混乱した時に、『善の研究』を求めたように、今のコロナ禍に先行きの見えない不安の中にあって、大拙の思想を多くの人が求めようとしているのかなと思ったりしました。

監修に携わった者としては有り難いことです。

Facebookライブでは、本書誕生までのいきさつを私が簡単に語り、そのあと、特に心に残る言葉を、致知出版社の小森さんから聞かれました。

これを語るには、私よりも実際に編集に携わってくれた蓮沼直應師が最も相応しいと思って、蓮沼師に話してもらいました。

蓮沼師は、三つの言葉を選んでくれていました。

それは、

四月十五日にある「生命は論理にまさる」と

十二月二十六日にある「なんでもない仕事」と、

九月二十八日にある「わきめを振らない」の三つでした。

その言葉を紹介しますと、

「生命は論理にまさる

生命を実際に生きる処には、論理はない。生命は論理にまさるからである」

(『全集』十四巻 P458)

「なんでもない仕事

なんでもない仕事、それが最も大切なのです、何か人の目を驚かす、というようなものでなくてよいのです」

(『東洋の心』P202)

「わきめを振らない

計らいを離れるというのは、仕事にわきめを振らぬという義である」

(『全集』十巻 P256)

という言葉でした。

限られた時間でしたので、短い言葉を選んでくれていました。

しかし、短いながらもそれぞれ奥深い言葉です。

生命は論理にまさる、論理というのは大拙先生にとっては「分別」になるのでしょう。お互いが、生まれて生きているというこの事実は、分別では推し量れない、分別を超えたものです。

これを「分別」の範疇に納めようとしても無理であります。

「なんでもない仕事」とは蓮沼師の人柄もよく表しているかと思いました。

人目を引く様な派手な仕事でなくて、何でもない仕事を地道に務めることにこそ奥深い意義があります。

吉川英治の「菊作り 菊見るときは 陰の人」の句を思い起こして聞いていました。

「わきめを振らない」は一心にひたむきに一つのことに打ち込むことです。

ここでいう「はからい」というのは「分別」であります。

「分別」の世界は、必ず行き詰まります。

そうではなく「無分別」に生きることが大切であります。

では「無分別」というのをどう体験すればいいかと言えば、この言葉の通り、わきめを振らずにひたすら目の前の事に打ち込むのです。

蓮沼師は、奥深い大拙の思想に裏打ちされた短い、実践的な言葉を選んで、簡潔に解説をしてくださっていました。

私も隣で拝聴しながら、感動して聞いていました。

是非皆さまにも、蓮沼師の語りを聞いてもらいたいものであります。

横田南嶺