祈り

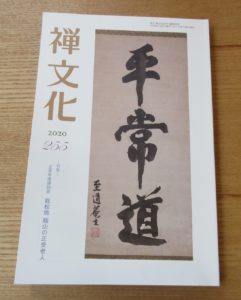

禅文化研究所発行の季刊『禅文化』二百五十五号が、発行されました。

今回の特集は、「三百年遠諱記念 栽松翁 飯山の正受老人」です。

巻頭には「正受老人の生涯 東嶺圓慈『正受庵栽松塔銘』をもとに」と題して、平林寺僧堂の師家松竹寛山老師が玉稿を書いてくださっています。

その次は私の「『正受老人崇行録』を読む」という拙文。

そのほかに、長瀬哲先生の「正受庵の歴史 庵を再興した人びと」、芳澤勝弘先生の「正受老人と白隠」などの読み応えのある論文がございます。

それから注目は、新たに連載が始まった「修行者たちのためにー東陽英朝『大道真源禅師小参』を読む」です。

大乗寺の河野徹山老師が、懇切丁寧に語りかけるが如く、説いて下さっています。

「誌上提唱」と銘打ってあるとおり、読んでいるだけで老師の提唱を拝聴している思いに浸ることができます。

有り難い新企画です。

河野老師が、文章の始めに「厳命により、……読んでいくこととなりました」と書かれていますが、なかなか筆をお執りにならない老師に「厳命」してくださった方に感謝します。

そして今回は更に、第十五回東西霊性交流報告として、円覚寺僧堂の羽賀浩大禅士が、文章を書いてくれています。

東西霊性交流は、キリスト教の方と、仏教の者とがお互いに交流し合うことで、僧侶がヨーロッパの修道院で生活したり、キリスト教の修道士が日本の僧堂で修行生活を体験したりしている行事であります。

昨年の秋に、円覚寺僧堂の羽賀浩大禅士が、二十日ほどフランスの聖ゲノレ修道院で生活をされたのでした。その報告です。

題は、「修道士の祈りに学ぶ 礼拝堂に三百人が集うわけ」とあります。

そこの修道院の日曜日の礼拝には、三百人もの方々が集まっているのはどうしてだろうかという素朴な疑問を抱き、その答えを修道士の祈りの姿に見出したというのです。

修道院の暮らしは、祈りと労働が基本です。

ある雨の日、羽賀禅士は、室内の労働を担当していました。

ふと玄関に車椅子と鍬がおいているのが目にとまりました。不自然な組み合わせだと思ったそうです。

しばらくして、作業着を着た片足が不自由な修道士の方が手摺りをつたいながら、廊下を歩いているのを見かけたといいます。

労働が終わり、ミサが始まる頃、その方が頭からびしょ濡れの状態で入堂してきて、羽賀禅士はその姿にすべてがつながり、心を打たれました。

以下、羽賀禅士の文章から引用させていただきますと、

「無心になって自らの務めを為し、一心に祈りを捧げます。

そこに私は浄らかさや美しさを感じ、祈りになにか特別な秘訣など無いことを知りました。

ただただ修道士の皆さんの純粋なお心を、空間を共にしながら頂戴していることが有り難くてたまりませんでした。

何故ミサに三百人もの人が集まるのでしょうか。宗教的な背景もあると思いますが、修道士が尊いからではないかと私は感じました。」

とあります。

車椅子で、雨の中を無心に鍬を振るい、びしょ濡れのままでミサに参堂するその姿に心打たれたのでした。無心の姿の尊さであります。

それに対して、羽賀禅士は、

「修道士の無心に祈る姿と比べて、私の修行生活は形骸化していないかと考えさせられます。

僧侶が読経する際も、どれだけ気持ちのこもった心でお唱えするかが大切であると感じます。」

と述べられています。

日本の若い修行僧が、国も宗教も違えども、無心に祈る姿に感動したのです。改めて、宗教者のあり方とは何か深く考えさせられました。

季刊『禅文化』二百五十五号、是非お勧めです。

横田南嶺