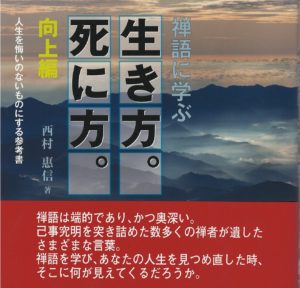

『禅語に学ぶ 生き方 死に方 向上編』

禅文化研究所から、新刊本をお送りいただきました。

花園大学学長や禅文化研究所所長を長い間おつとめになられた西村恵信先生のご著書であります。

私も、禅文化研究所の理事をつとめていますので、西村先生が所長時代にお世話になっていました。

西村先生は、昭和八年のお生まれですから、御年八十六歳でいらっしゃいます。

新刊本は、書きためたものではなくて、あとがきによれば、今年の夏、

「猛暑と闘いながら、冷房のない書斎で五十日かけて書き下ろした」という力作であります。

八十の半ばを越えて、これだけの書物を一気に書き上げられるという、その気力には感服するばかりです。

一読すると、さすがに長年禅学の研鑽を積み重ねられた先生だけに、

取り上げられた禅語も実に豊富で、

それに長い人生経験に裏打ちされた解説は読み応えがあり、

加えて古今の禅僧方の逸話なども随所に織り交ぜられて、引き込まれるように読むことができます。

禅についてあまり知識の無い方にも興味深く読んでもらえるであろうし、

禅について相当学んでいる人にとっても、学ぶ事が多いものです。

私自身も存じ上げない禅語もあって、新たに学ぶことがございます。

円覚寺の開山仏光国師ともゆかりの深い物初大観禅師(仏光国師の伯父か叔父とも言われる)の語録から引用された禅語もあって、

私なども初めて学ぶことができました。

その物初和尚の語録の言葉を紹介したところには、龐居士と霊照女との問答が取り上げられています。

その中で、西村先生は、亀井勝一郎の『愛と無常について』の一節が引用されています。

「慰めのことばの多くは、むしろ慰めている自分を慰めているわけで、慰められる相手に対しては侮辱となります。

宗教家などにこの例が多い。われわれは自覚することなくして、人を傷つけやすい。

人の悲哀をせんさくし、その悲哀を「慰めの言葉」によって弄ぶ。」

西村先生は、この本を読まれていて、「胸を衝かれた記憶が、今も忘れ難い」と文章を締めくくっておられます。

こんな言葉を引用されるのも、西村先生のお人柄を思わせます。

全篇にきれいな写真が載っていて、読む者を飽きさせません。

写真は、西村先生のご子息の西村恵学和尚によるものです。

恵学和尚は、今や禅文化研究所にとっては、無くてはならぬ大事な方で、私なども普段よくお世話になっています。

『禅語に学ぶ 生き方 死に方 向上編』

まさに「父子唱和」の一冊、おすすめです。

横田南嶺