禅の基本

本日は、花園大学で摂心(せっしん)が行われます。

そこで提唱(ていしょう)ともうしますが、学生さんたちに講義をします。

もともとは、学長が提唱をしていたのですが、

どういうわけか近年大学の摂心では提唱は行われなくなっていたらしいのです。

そこで、昨年から私がお話をするようにしています。

提唱というと元来は袈裟をつけて坐禅を組んで話をします。

すると聞く側も坐禅を組んで聞かなければなりません。

普段坐りなれていない学生さんたちには、それだけで苦痛でしょうから、

教堂という講義室で、椅子に坐って聞いてもらいます。

禅の語録というと『臨済録』などは、まさにそうなのですが、

禅僧が長年の修行の結果至り得た高い悟りの心境を

自由に表現されたものです。

それはそれで素晴らしいものなのですが、

修行をする側から言えば、どうしたらそのような心境になれるのか、

そこへ到る過程、道筋を知りたいものです。

そこでこれから修行に臨もうという学生さんたちには、

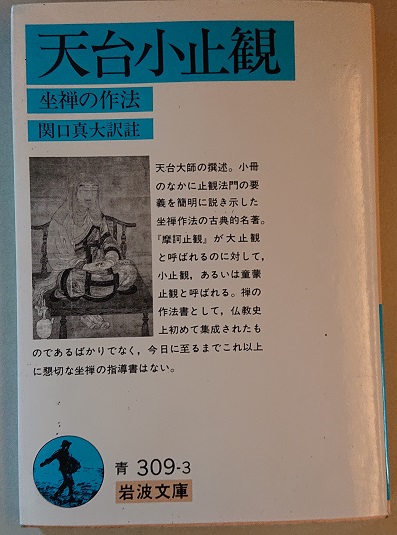

禅の修行の土台となる天台小止観などで説かれる二十五の教えを

順を追って解説します。

一、 生活においてよい習慣を身につける。生き物をむやみに殺さない、嘘偽りを口にしないなどよい習慣をつけておくことです。

二、 着る物、食べるものなど生活の環境を整えること。

三、 煩わしいところから離れて静かなところにいること。

四、 世間のしがらみや情報過多の状況から離れること。

五、 よき指導者を得ること。

六、 目を刺激するものから離れること。

七、 耳を刺激するような音から離れること

八、 鼻を刺激するような香りから離れること。

九、 味覚を刺激するようなものから離れること。

十、 身体に触れる快感や不快な思いから離れること。

十一、 むさぼりを離れること。

十二、 怒りを離れること。

十三、 心が暗く沈む状態から離れること。

十四、 心が振り回されて落ちかない状態から離れること。

十五、 師の教えや、仏の教えを疑うことから離れること。

十六、 適度な食事をとること。

十七、 適度の睡眠をとること。

十八、 身体を調えること。

十九、 呼吸を調えること。

二十、 心を調えること。

二十一、仏道を願い求めること。理想を求めること。

二十二、努力を続けること。

二十三、悟りを得よう(理想を実現しよう)と念じ続けること。

二十四、悟りを得る(理想を実現する)ためにどうすればよいか工夫すること。

二十五、心を一つに集中して専念すること。

こういう二十五の段階を話します。

坐禅の修行の場合、調身、調息、調心という三つを調えることを説きますが、

その土台となる教えであります。

剣道の素振りやお相撲の四股を踏むことのようなものです。

こういう基本が土台となって、

修行を重ねて高い悟りの世界に達するのであります。

そしてまた、努力の過程を学ぶことは、励みにもなります。

横田南嶺