一無位の真人(しんにん)有り

あるときの臨済禅師の説法に、次の一節がございます。

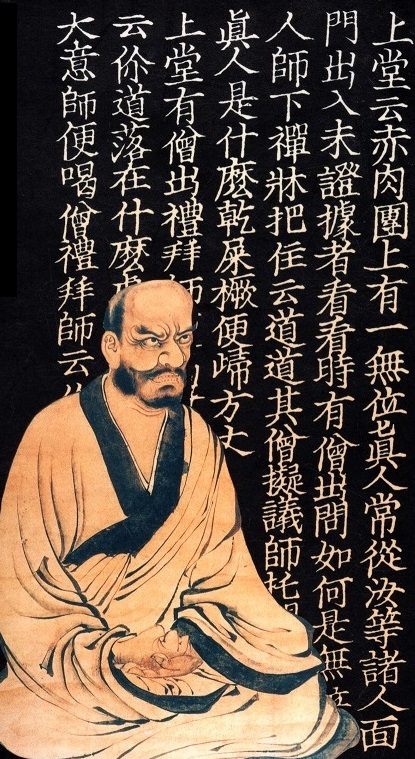

「上堂(じょうどう)。云く、赤肉団上(しゃくにくだんじょう)に一無位の真人有り。

常に汝等諸人の面門(めんもん)より出入(しゅつにゅう)す。未だ証拠せざる者は看よ看よ。」

上堂は、お説法の座に上ることです。

この生身の肉体に、何の位階もない、価値判断のつけようもない真人がいる。

それは常にあなた達の目や耳や鼻などの感覚器官から出入りしている。

まだはっきり見届けていないものは、しっかりとよく看よ、看よと示されたのです。

すると

「時に、僧有り、出でて問う、如何なるか是れ無位の真人。師禅牀(ぜんしょう)を下って把住(はじゅう)して云く、道(い)え道(い)え。其の僧擬議(ぎぎ)す。」

一人の僧が、進み出て臨済禪師に質問しました。

どのようなのが、位階のない真人なのでしょうかと。

すると臨済禅師は、その僧の胸ぐらを捕まえて、「さあ、言え、言え」と迫りました。僧がなにか言おうとすると、

「師托開(たっかい)して云く、無位の真人是れ什麽(なん)の乾屎橛(かんしけつ)ぞ、といって便(すなわ)ち方丈に帰る。」

臨済禅師は、突き放して、位階のない真人が何たる屎棒かと言って、自室へ帰ってゆかれたというのです。

臨済禪師の教えの中でも、特に有名な一節であります。

(禅文化研究所『臨済録』表紙より)

無位の真人とは、何でありましょうか。

お互いの目や耳や鼻を通して出入りしているのは、何でありましょうか。

臨済禅師は或る日の説法では、

「仏や祖師を知りたいと思うならば、決して外に求めてはならない。

今この目の前でこの説法を聴いているものだ」と実に端的を示されています。

では一体何ものが聴いているのでありましょうか。

耳が聴いているのでしょうか、

頭脳が聴いているのでしょうか。

耳で聴いているのであって、耳が聴くのではありません。

耳を通して何ものかが聴いているのです。

頭脳を使って何ものかが認識し判断しているのです。

その何ものかを仏であると臨済禅師は喝破されました。

しかもそれは何の位階にも属さないし、

枠にもはめられることもない、すばらしい真人だと説かれたのでした。

お互いの生身の肉体にすばらしい真人がはたらいていながら、

この質問した僧のように気がついていなので、臨済禅師は決して外に向かって求めてはならないと戒められたのです。

外に求めず、静かに坐って、今ここに聴いているものは何ものか求めることです。

そうしてこの身体に確かにはたらいている真人を自覚することです。

真人は誰にも奪われることはありません。

これを、心を澄ませて自らのうちに向かって求め続けることが、坐禅であります。

(雪安居入制大摂心提唱より)

横田南嶺