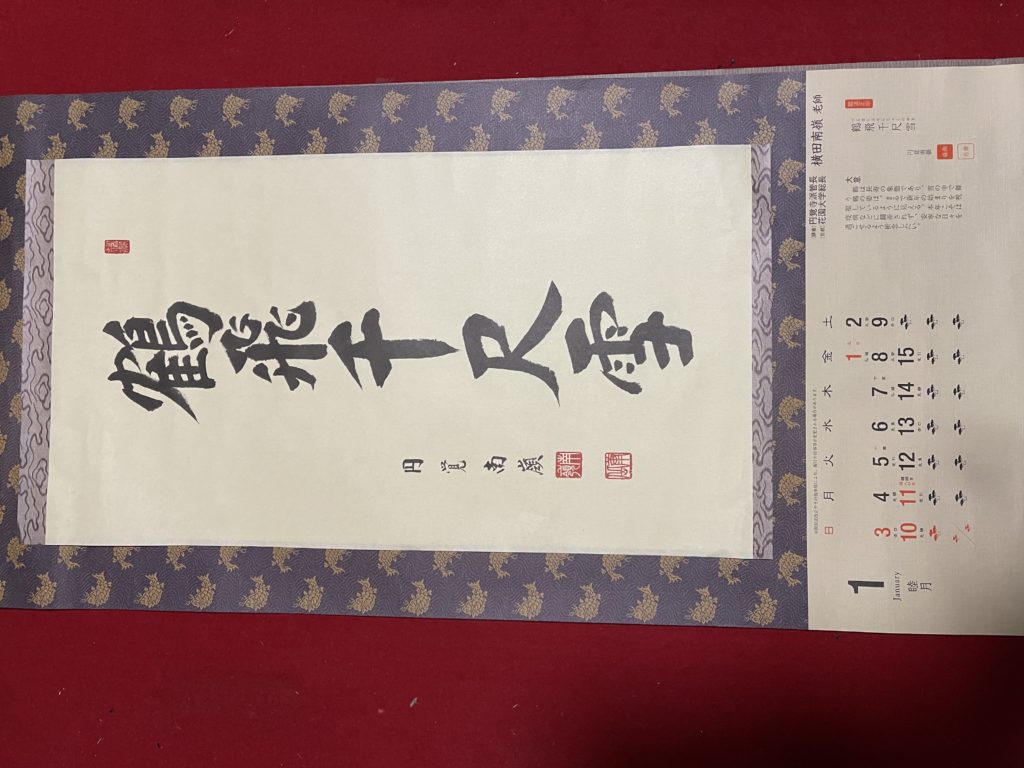

鶴は飛ぶ、千尺の雪

円覚寺からも足立大進老師が、毎年揮毫されていました。

今年の墨蹟カレンダーの一月は、私の書であります。

鶴は飛ぶ、千尺の雪

一月、一番初めに私の書が選ばれるとは、光栄というか恐縮しています。

初めてのことであります。

もっとも先代の足立老師は、たまに一月にあたると、あまり快く思っていないようでした。

どうしてですかと尋ねたことがあります。

老師は仰いました。

「すぐにめくられるからだ」

ということでした。

どの月であろうと、一月でめくられるのは変わりないのですが、一月で一年の初めの一月でめくられてしまうのが残念ということなのでしょうか。

私などは、どこの月であろうと、有り難く光栄であります。

墨蹟の言葉は、各派管長が重ならないように、千真工藝の社長が指定してくれます。

ですから、頼まれた言葉を書けばいいだけのことなのです。

私に与えられた言葉が、

鶴は飛ぶ、千尺の雪

でした。

これは対句で、

鶴は飛ぶ、千尺の雪

龍は起こる、一潭の氷

となっています。

カレンダーには解説があって、

「鶴は長寿の象徴であり、雪の中で舞う鶴の姿は、まるで新年の始まりを祝福しているように見える。

本年こそは、疫病などに翻弄されず、安寧な日々を過ごせるよう祈念したい」

と書かれています。

千尺も降り積もった雪を飛び立っている鶴の姿は想像しただけでも、清々しく、力強く、迫力があって、勇気を与えられます。

この言葉を書いたのはたしか去年の二月か三月でした。

まだ新型コロナウイルスのことも、少しずつ深刻になりつつあったものの、ここまで長引きたいへんなことになるとは思っていなかったのでした。

千尺の雪というのが、大げさな表現ではないように思われるほど、深く降り積もってしまいました。

それでもふるい起って行かねばなりません。

白隠禅師が、二十歳の頃、美濃の馬翁和尚のもとで修行されていた頃、馬翁和尚の指導があまりにも厳しかったので、多くの修行僧が山を下りてしまいました。

白隠禅師は、山を下りずに修行に励んでいて、ある時に井戸端で、大根を洗っていると、その姿を見た馬翁和尚は、

「鶴や、起つ鳥は勇むのう」

と声をかけられたといいます。

ここの「鶴」というのは、白隠禅師が慧鶴という名前だったからで、慧鶴の「鶴」と、鳥の鶴とをかけているのです。

飛び立つ鶴の姿は勇ましいということです。

生きねばや 鳥とて雪をふるいたつ

という句を見たことがあります。

もはやどなたの句であるのかも忘れてしまいました。

なんの本で見たのか、或いは新聞だったのかも思い出せません。

しかし、いい句だなと思って、帳面に書いていたものです。

たしか難病で苦しんでいた方の句であったように記憶しています。

生きねばならぬ、あの鳥も雪を振り払って飛び立つではないかという意味でしょう。

新年のご挨拶のオンライン法話では、坂村真民先生の「鳥は飛ばねばならぬ」の詩を朗読しました。

また新年の円覚寺の掲示板には、「鳥は飛ばねばならぬ」の全文を書いています。

昨年より、円覚寺の境内の中ではなく、門前を通る方にも見てもらえるようにと、総門を降りたところに掲示板を置くようにしています。

そこは駅への道でもあり、多くの方の目にとまります。

最近は、そこで坂村真民先生の詩を知らない方のためにもと思って、「二度とない人生だから」など、よく知られた基本的な詩を書くようにしています。

今年も、酉年ではありませんが、「鳥は飛ばねばならぬ」を書いたのです。

鳥は飛ばねばならぬ

人は生きねばならぬ

この二句ですべてが言い尽くされています。

鳥に生まれたならば、飛ぶのです。どんなに雪が降り積もっても、その雪を振り払って飛ぶのです。

人に生まれたからには、生きるのです。どんなに辛いことがあっても、思うようにならないことがあったとしても生きるのです。

どうして、なぜ、生きる意味はあるのか、などと問うのではなく、問う前に生きるのです。

生きること自体が意味なのであります。

お若い方にこの詩を説明するときに、いつも「生きることの意味」と問うのではなく、「生きることが意味」だとお話します。

「の」と「が」の違いですが大きなものです。

飛ぶのは羽の力ですが、飛び立つには、やはり足で大地を蹴って飛ぶのでしょう。

大地を踏んで蹴る、この力がないと、飛び立てません。

足でしっかり大地を踏んで、前に進むのです。

白隠禅師は、「気海丹田腰脚足心」を説かれました。

気海丹田は下腹部であります、おへその下であります。

そして腰と脚と足の裏です。

ここに意識して気力を満たすのです。

特に足の裏は大地を踏みしめていることを実感することが大事です。

そして脚で起き上がるぞという気力が大切です。

それでこそ腰が立ちます。

腰を入れようと意識するよりも、脚で大地を踏んで起き上がろうとする時こそ腰が立ちます。

この要領は、佐々木奘堂さんから教わりました。

先日オンライン坐禅会で、白隠禅師の内観の法や軟酥の法を実習したのですが、終わった後に、坐禅で脚を組むと、足の裏を意識するのが難しかったという方がいらっしゃいました。

これはまさしくその通りで、私も長年の疑問でした。

特に結跏趺坐をすると、足の裏には意識が届きにくいのです。

これは、脚を無理に曲げてしまっているからです。

いつでも起き上がれる脚で、組むことができると、佐々木奘堂さんに教わって、私も最近ようやくできるようになりました。

なんでも疑問に思って、思い続けていると、誰か導いてくれる人が現れるものです。

今北洪川老師は、

「立とうと思ったら、すいと立ち、すわろうと思うたら、ちょっとすわる、

此外に何にもむつかしき分別は、更々いらぬ。

しからばこの立つやつ、すわるやつ、見るやつ、聴くやつに気を付けて、成程仏法はこいつじゃと、只一念信入するが肝心じゃ」

と説かれています。

立とうと思ってすっと立ち上がるときの脚によって、腰が立つのです。

これが「立腰」の根本であります。

「鶴や、立つ鳥は勇むのう」

という言葉にあるように、立つ時に勇気も湧きますし、気力も湧きます。丹田も充実します。

鶴は飛ぶ、千尺の雪

どんなに降り積もった雪も払いのけて、飛び立つ気力を持ちたいのです。

まだ、コロナが深刻でない頃に書いた言葉ですが、今年の初めに自分で見て、勇気をもらいました。

まさに新しい年を迎えた日の朝、私に与えられた命題であります。

横田南嶺