宝所は近きにあり

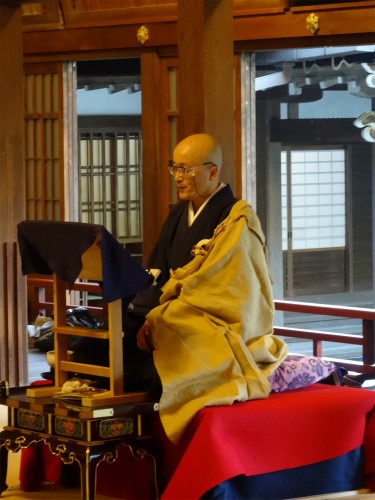

横田南嶺老師が、今日、大方丈で行われた日曜坐禅会で提唱されたことをまとめてみました。

「宝所は近きにあり」という言葉があります。本当の宝があるところはよそにあるのでない、

「今、ここにある」ということです。悟りとは何か、迷いとは何かといろいろと言われていますが

今、ここにあるものに本当に気がつくことが誠に悟りであり、ここにないものをあれこれと

求めて回るということが迷いであります。

坐禅をするということは、今ここに満たされていると感じることです。普段は、もっと良いもの

もっと素晴らしいものと「今の自分にないもの」ばかりを外に向かって求めています。この外に

向かって求める働きをいくら続けても、続ければ続けるほど迷い、苦しんでしまいます。

そうではなく、外に向かって求めるのをやめて今、ここに坐っているものは一体何であるかと

内に向かって目を向けてみる。そうすれば、「求めているものが今ここにすべて備わっている!」と

気がつくはずです。

大地に支えられ空気につつまれて日の光をさんさんと浴びて絶えず水、食べ物を

いただいて呼吸をしている、確かにこうして生きているもの。この活動しているいのちこそ、

このこころこそ誠の宝であります。

「宝はどこにあるか?」その答えは「今この場に生きていること」です。

これを分析してあれやこれやと考え比べだすと迷いに落ち込んでしまう。

坐禅をするということは考えることや比べることなど外に向かって求めることをやめて

「今ここにあるものは何か?今ここに足りているもの、今ここに満ちているものは

何であるか」と内に向かって求めていくことです。

-日曜坐禅会(第1、3、5日曜日 8:00~9:30 場所:大方丈)の様子-

今日も初心者の方も含めて大勢の方にご参加いただき誠に有り難うございました。

次回の日曜坐禅会は、12月7日(日)です。皆様のご参加をお待ちしております。

さて、明朝から円覚寺専門修行道場(僧堂)では、臘八大攝心となります。

一年で一番厳しい一週間の坐禅集中修行期間で、修行僧(雲水)はこの期間中、

横になって休むことができません。午前二時から午後十一時まで坐禅をし、

午後十一時から翌午前二時までは、「坐睡(ざすい)」といって坐禅の姿勢のままで

休みます。

お釈迦様が12月8日の暁の明星を見て悟りを開かれたことにあやかって

12月1日から8日までを一日とみなして蒲団を敷かずにひたすら坐禅に励む

修行です。